Biophysik als Master-Fach

Studiengang an der Universität des Saarlandes bietet breite interdisziplinäre Ausbildung.

Studiengang an der Universität des Saarlandes bietet breite interdisziplinäre Ausbildung.

Arbeiten über Wechselwirkung zwischen Graphen und ferromagnetischen Metallen ausgezeichnet.

Hochpräzise Messung der Stromstärke mit Einzelelektronenpumpen wird mit dem bedeutenden Metrologie-Preis geehrt.

Elektronenspins an der Oberfläche topologischer Isolatoren lassen sich gezielt mit zirkular polarisiertem UVB-Licht manipulieren.

Auch viele deutsche Aussteller waren auf der größten russischen Laser- und Photonik-Messe vertreten.

Auch viele deutsche Aussteller waren auf der größten russischen Laser- und Photonik-Messe vertreten.

Geschickte Modenkopplung ermöglicht schnelle Pulse bei Halbleiterlasern und vereinfacht den Aufbau.

Nach über zweijährigem Winterschlaf geht der Kometenlander an Bord der Raumsonde Rosetta wieder in Betrieb.

Der Deutsche Hochschulverband nimmt Stellung zu Chancen und Grenzen von Online-Kursen.

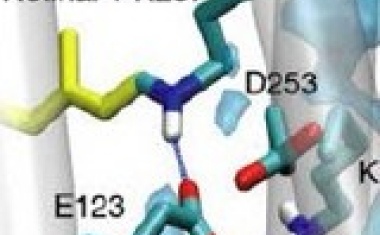

Neues optogenetisches Werkzeug kann Nervenzellen ausschalten.

Initiative GoPhoton! soll Bedeutung der Lichtforschung mehr in die Öffentlichkeit tragen.

1982 hatte Richard Feynman die Idee, komplexe Systeme mit gezielt konstruierten Quantensystemen zu simulieren. Inzwischen ist die Physik diesem Ziel näher gekommen.

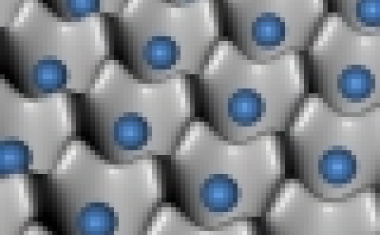

Photonischer Kristall besitzt verallgemeinerten Brewster-Winkel für großen Frequenzbereich.

Photonischer Kristall besitzt verallgemeinerten Brewster-Winkel für großen Frequenzbereich.

Der russische Mathematiker Jakow Sinai erhält den Abel-Preis 2014 für seine grundlegenden Beiträge zur mathematischen Physik.

Röntgenanalyse zeigt Bildung von Kristallstrukturen über Oktaederecken und -kanten.

Komplexes geodynamisches Modell weist auf eine ungewöhnliche Hüllschicht um den flüssigen Erdkern.

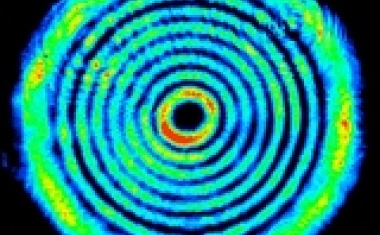

Astronomen entdecken Ringe um einen Asteroiden – und einen neuen Himmelskörper jenseits des Kuipergürtels.

Erstmals gelingt eine Verschränkung von Photonen in 100 Dimensionen.

Dreidimensionale Röntgentomographie liefert Einblicke in das komplexe Zusammenspiel von Muskeln und Gelenk.

Dreidimensionale Röntgentomographie liefert Einblicke in das komplexe Zusammenspiel von Muskeln und Gelenk.

Metamaterialien und Quantenkaskaden ermöglichen extrem dünne Bauweise für Photodetektoren im Terahertz- bis Infrarotbereich.

Automatisches Bildanalyseverfahren eignet sich zur Verfolgung einzelner biologischer Partikel in Zellen.

Forschungsflugzeug HALO soll die Klimawirkung von Eiswolken und Kondensstreifen erkunden.

In Riftzonen kann Magma quer durch das Gestein strömen und viele Kilometer von der Quelle zutage treten.

Unabhängiger Nachweis von drei GHZ-verschränkten Photonen bestätigt Richtigkeit der Quantenmechanik.

Russisch-amerikanische Forschergruppe präsentiert neues Verfahren für Hochenergie-Quantenoptik.

Max-Planck-Ausgründung Abberior Instruments erhält Innovationspreis der deutschen Wirtschaft für RESOLFT-Mikroskop.

Max-Planck-Ausgründung Abberior Instruments erhält Innovationspreis der deutschen Wirtschaft für RESOLFT-Mikroskop.

Metall mit magnetischer Frustration zeigt neuartigen quantenkritischen Zustand.

Neues Modell beschreibt die Ansammlung unterschiedlichster Partikel in T-förmigen Abzweigungen anhand weniger Parameter.

Schlaue Radarfalle für Atome ermöglicht Untersuchung der Magnetspeicher von morgen.

Sensoren messen Mischungsverhältnis von Flüssigkeiten anhand von Wärme und Wirbeln.

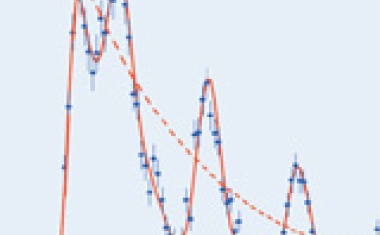

Photonische Erzeugung und Auswertung der Radarsignale führt zu höherer Präzision.