Ausgezeichnete Sucherin nach der zweiten Erde

Die Astrophysikerin Lisa Kaltenegger erhält einen der diesjährigen Heinz Maier-Leibnitz-Preise der DFG.

Die Astrophysikerin Lisa Kaltenegger erhält einen der diesjährigen Heinz Maier-Leibnitz-Preise der DFG.

Röntgenbeugung verfolgt Nanoplasma-Dynamik beim Beschuss von Xenon-Clustern.

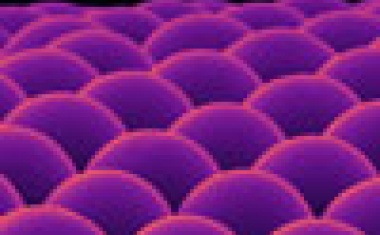

Aus einem raumfüllenden Verband isolierter Kristalle entstehen durch Photolithographie und Ätzen neue Ausgangssubstrate für die Mikroelektronik.

Der German Pavilion ist auch im „Deutsch-Russischen Jahr der Wissenschaft“ auf der Photonica in Moskau präsent.

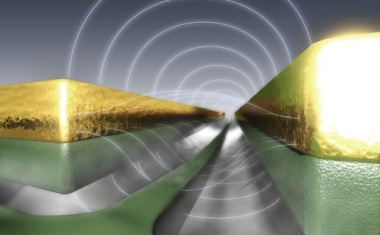

Photonische Kristalle und flüssigkeitsgefüllte Mikrokanäle ermöglichen neuartigen Laser.

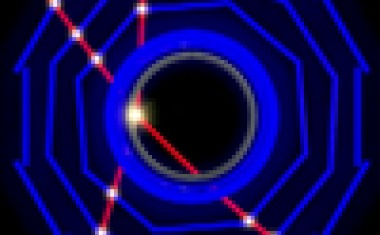

Quantenzufallsbewegungen lassen sich in zwei Dimensionen simulieren – das ermöglicht neue Einsichten in das Verhalten von Quantenobjekten.

Der Large Hadron Collider am CERN hat am 14. März seinen Betrieb wieder aufgenommen.

DNA-Origami: maßgeschneiderte optische Materialien aus synthetischen Doppelhelizes.

Veranstaltung von Optence e.V. in Kooperation mit dem Photonik-Zentrum Kaiserslautern e.V. bringt führende Hersteller und Einrichtungen zusammen.

Wabenstruktur aus Licht und eingefangenen Kalium-Atomen soll Verhalten neuer Werkstoffe vorhersagen helfen.

Hinweise auf große CP-Verletzung beim Zerfall von Mesonen.

Forscher entwickeln neues Verfahren, um Oberflächen von Isolierschichten im molekularen Bereich bearbeiten zu können.

Verbessertes Verfahren steigert die Intensität von Terahertz-Laserpulsen deutlich.

Während drei bis fünf Milliarden Jahre alte Galaxien zu Beginn noch kleine Mahlzeiten aus einem stetigen Zustrom aus Gas bevorzugen, beginnen sie kurz darauf, sich ihre eigenen, kleineren Artgenossen einzuverleiben.

Ein interstellarer Gaskreislauf könnte die Entstehung neuer Sterne erklären.

Experimente an Reaktorneutrinos in Südchina weisen erstmals sicher nach, dass der fundamentale Parameter Theta-1-3 größer als Null ist.

Internationales Forscherteam misst magnetische Schaltvorgänge im Femtosekundenbereich.

Die Baden-Württemberg-Stiftung stellt vier Millionen Euro für Forschungsprogramm „Hybride Optische Technologien für die Sensorik“ zur Verfügung.

Physiker aus Augsburg, Lyon und Kaiserslautern haben die ultimative Grenze für numerisches Rechnen und irreversibles Löschen von Information aufgezeigt.

Ungeordnete Ionen reduzieren Wärmeleitfähigkeit – höhere Stromausbeuten möglich.

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) erwartet zu Ihrer DPG-Frühjahrstagung der Fachverbände „Hadronen und Kerne“ und „Didaktik der Physik“ Ende März mehr als 1000 Teilnehmer auf dem Uni-Campus in Mainz.

Aberrationsfreie Subnanometer-Auflösungen bei großem Beobachtungsfeld werden mit der Methode möglich.

NMR-Messungen an Fluorkernen bestätigen Chaostheorie für Quantensysteme.

Fast wie Formel 1: Hochpräzisions-zwei-Photonen-Lithographie bricht Geschwindigkeits-Rekorde.

20,1 Prozent Wirkungsgrad und Herstellung mit industrietypischen Prozesssequenzen.

Neuartige Linse mit photonischem Kristall lässt sich für die optische Datenübertragung nutzen.

Faserverbundkunststoffe sind heutzutage in aller Munde, wenn es um Leichtbau geht. Für die Mobilität bedeuten Leichtbauteile geringeren Kraftstoffverbrauch und höhere Reichweite.

Dank Münchener Physikern sind NEMS-Sensoren vielleicht bald alltagstauglich.

Lang erwartete Experimente am Cern haben erste Ergebnisse gebracht.

Natürlich gewachsene Oberflächenschichten mit einer regelmäßigen Anordnung von mikrometergroßen Kalklinsen können lithografische Mikrolinsenarrays aus Kunststoff ersetzen.

Geschickte Methode der Elektronenstreuung liefert zeitlich und räumlich hochaufgelöste Aufnahmen.

Ein Jahr nach der Tsunami-Katastrophe in Japan offenbaren sich die schweren Versäumnisse beim Reaktorunglück in Fukushima, doch die Folgen und viele Fragen bleiben.

Mathematikern ist es gelungen, mit eigens dafür entwickelten Computermodellen einen Einblick in die Art und Weise zu gewinnen, wie Schneekristalle entstehen.

Strategische Kooperation für innovative Technologien im Big-Data-Umfeld

Zu den Umweltproblemen auf der Erde gesellt sich ein weiteres Problem hoch über unseren Köpfen: Weltraummüll. Er stellt bereits heute eine Gefahr für Satelliten dar.