Neuartige Lichtzustände: gleichzeitig thermisch und kohärent

Superlumineszenzdioden emittieren Licht mit hybriden Eigenschaften.

Superlumineszenzdioden emittieren Licht mit hybriden Eigenschaften.

Laserpulse ändern die Magnetisierung von Speichermedien schneller und mit weniger Energie als ein externes Magnetfeld.

In Oldenburg entsteht das Forschungszentrum für Neurosensorik und Sicherheitskritische Systeme (NeSSy).

Garchinger Astrophysiker haben einen Zusammenhang zwischen der Größe weit entfernte Neutronensterne und der Frequenz der von ihnen abgestrahlten Gravitationswellen gefunden.

In einer bisher unerreichten Auflösung von unter 70 Nanometern haben Forscher um Stefan Hell winzigen Strukturen sichtbar gemacht, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren.

DLR und Laserstation Graz demonstrieren erstmals in Europa erfolgreiche Ortung per Laser.

Physikern am MPQ gelingt es, die innere Dynamik einzelner Moleküle mit Femtosekundenpulsen im UV-Bereich zu aufzulösen.

Berkeley-Forscher entdecken, warum reine Quantenpunkte und Nanostäbchen heller leuchten.

In spröden Werkstoffen breiten sich Mikrorisse langsamer aus als bisher angenommen.

Gleich drei Forscher vom UDE-Center for Nanointegration erhalten DFG-Förderung zu Nanostrukturen für medizinische und technische Anwendungen.

Der Protonendetektor an Doris startet seine erste von zwei Messzeiten.

Ein Mikroresonator wandelt Licht in mechanische Schwingung und umgekehrt und beeinflusst damit die Bewegung des Oszillators auf quantenmechanischer Ebene.

Göttinger Astrophysiker untersucht Planeten in nur 22 Lichtjahren Entfernung, einer davon in der habitablen Zone um ihren Stern.

Pulsare können durch Materie, die von außen auf sie einströmt, nicht nur beschleunigt, sondern auch verlangsamt werden. Das erklärt einige Rätsel.

Extrem-ultraviolette Anregungsfrequenzen von Argon und Neon unerreicht genau gemessen.

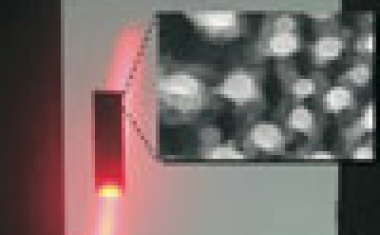

Schwarzes Silizium – verdoppelter Wirkungsgrad durch Bearbeitung mit Femtsosekundenlasern.

Schwarzes Silizium – verdoppelter Wirkungsgrad durch Bearbeitung mit Femtsosekundenlasern.

Berliner Physiker ermitteln, wie Plastik durch fremde Moleküle leitfähig wird.

Petrologische Untersuchungen der Lava von Santorin liefern neue Erkenntnisse über die präeruptive Phase.

Der DESY-Standort Zeuthen in Brandenburg feiert Jubiläum.

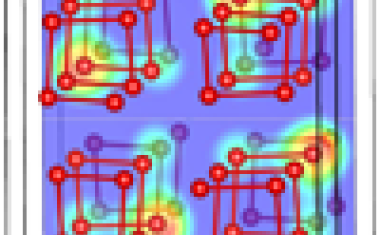

Dieter Vollhardt, Träger der Max-Planck-Medaille der DPG, fasst die Einblicke in elektronische Korrelationen in der neuesten Ausgabe der Annalen der Physik zusammen.

Forschern des Walter-Schottky-Instituts der TU München ist es gelungen, die zeitliche Dynamik des Photostroms in Graphen zu messen.

Der Wissenschaftsrat bekräftigt sein hervorragendes Zeugnis für die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, sieht ihre Leistungsfähigkeit aber durch den massiven Stellenabbau weiter gefährdet.

BMWi fördert Optimierung der Durchflusszytometrie für mehr Patienten- und Verbrauchersicherheit.

Computersimulationen zufolge hält O2 bis zu 1,9 Terapascal stand, dann polymerisiert es – etwa im Innern von Gasplaneten.

Workshopteilnehmer in Bayreuth ziehen eine erste Bilanz der bisherigen Untersuchungen und entwickeln konkrete Pläne für weitere Forschungsarbeiten.

Strukturbiologen aus Tübingen, Hamburg und Lübeck gehen mit der Serial Femtosecond X-ray crystallography SFX neue Wege in der Erforschung von Proteinen in Krankheitserregern.

Bericht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu Sicherheitseinrichtungen für Laser in der Materialbearbeitung

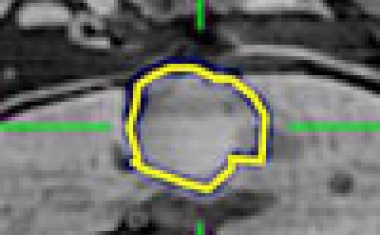

1. Interdisziplinäres Europäisches Symposium zur biomedizinischen Anwendung der Phasenkontrast-Bildgebung war ein voller Erfolg.

Neue Erkenntnisse Jülicher Physiker könnten helfen, effizientere thermoelektrische Materialien im Nano-Maßstab zu entwickeln.

Zwei Forschergruppen erhalten den Preis für eine neue Mikroskopiemethode und ein Verfahren, mit dem Laserfasern mit größeren Faserkernen als bisher erzeugt werden können.

Solarbetriebene Lichtquelle von BASF und Philips ist im ausgeschalteten Zustand durchsichtig.

Plasmonische Metamaterialien reduzieren Streuung von Mikrowellen über einen breiten Wellenlängenbereich.

Augsburger Physikern ist eine hochaufgelöste, gegenläufige Partikeltrennung via Entropie gelungen.

Physiker aus Hannover und Genf untersuchen Elektronentransport durch Halbleiter-Nanostrukturen.