Treibhausgas Wasser: Relevanz für den Klimawandel

Klimaforscher entdecken neuen Isotopeneffekt im atmosphärischen Wasserkreislauf.

Klimaforscher entdecken neuen Isotopeneffekt im atmosphärischen Wasserkreislauf.

Fledermäuse navigieren auch mit Hilfe der Sonne.

Exakte Kontrolle von Quantenzuständen eines Bose-Einstein-Kondensats ebnet Weg zu genaueren Zeitmessungen und präziserer Interferometrie.

Ingenieure testen das Schwingungsverhalten von Brücken, Flugzeugen und Windrädern mit Hilfe von natürlichen Faktoren.

JUGENE setzt Shor-Algorithmus mit 42 Rechenbits um.

Zwei Protonenstrahlen prallen mit einer Energie von sieben TeV zusammen.

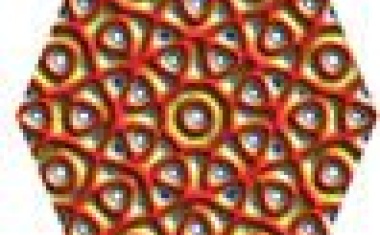

Forscher untersuchen mit Kolloidteilchen und Laserfeldern, warum Atome in Festkörpern bestimmte Anordnungen bevorzugen.

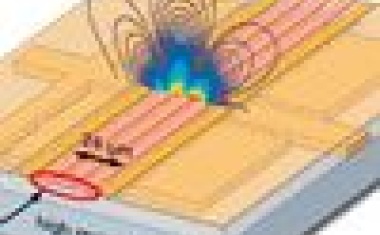

Graphentransistoren erreichen höhere Grenzfrequenzen als konventionelle Silizium-basierte Transistoren.

DPG plant Qualifizierungsprogramm für Quereinsteiger.

Mit der Entwicklung eines ersten Photodetektors hält Graphen Einzug in die Opto-Elektronik.

Die an hellen Sommerabenden eingesparte Energie für Licht wird für abendliche Freizeitaktivitäten aufgebraucht.

DPG plant Qualifizierungsprogramm für Quereinsteiger.

Aufnahmen des Hubble-Teleskops lieferen weitere Bestätigung der kosmologischen Konstante.

Endlich geklärt: Warum in vielen Durchmusterungen des fernen Universums 90% der Galaxien übersehen werden.

Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft beschließt offiziell die Aufnahme des FZD zum 1. Januar 2011.

Ein Raman-Spektrometer kann unerwünschte Bakterien und Pilze schnell nachweisen.

Neue Rastersondenmethode analysiert Struktur, Anordnung einzelner Atome und Verunreinigungen einer Bornitrid-Schicht.

Experiment klärt Einfluss organischer Aerosole auf Wolkenbildung und Wassertransport in der mittleren Atmosphäre auf.

Chemiker entwickeln neuartige, umweltfreundliche Farben für Messungen im Windkanal.

Forscher finden heraus, wie die Eisgeysire auf dem Mond den E-Ring um Saturn speisen und obendrein für leichten Schneefall sorgen.

Ein vom Microsoft-Gründer mitfinanziertes Unternehmen will einen Laufwellen-Reaktor zur Serienreife bringen, der die Energieprobleme der Welt lösen soll.

Deutscher Hochschulverband verlangt härteres Vorgehen gegen gekaufte Forschungsergebnisse, wissenschaftliche Plagatie und Promotionsberater.

Bund und Länder wollen sich die durch Übererfüllung des Hochschulpakts entstandenen Kosten teilen.

Neues Verfahren der Fluoreszenzmikroskopie entwickelt.

Die Quantenmechanik gilt auch für die Schwingungen eines mechanischen Oszillators, den man mit bloßem Auge sehen kann.

Bei der Beobachtung eines massereichen Galaxienhaufens mit einem Submillimeter-Teleskop haben Astronomen eine neue Galaxie entdeckt, die noch deutlich weiter entfernt ist: 10 Milliarden Lichtjahre.

Die neuesten Entwicklungen in den Materialwissenschaften in neuem Look.

Branche startet Strategieprozeß "Photonik 2020": Investitonsprogramm in Forschung und Entwicklung soll die Führungsposition Deutschlands weiter ausbauen.

Eine entfernte Galaxie, ein Nano-Roboter oder doch etwas ganz anderes?

Raumschiff soll ab 2012 Weltraumtouristen in die Schwerelosigkeit befördern.

Karlsruher Forscher realisieren erstmals dreidimensionale optische Tarnkappe.

Aufnahmen der Raumsonde "Cassini" enthüllen Details über die scheinbar zeitlosen Saturnringe.

Bakterien können trotz ihrer geringen Grösse mithilfe eines winzigen rotierenden Nanomotors unglaubliche Schwimmleistungen vollbringen - dabei steuert eine molekulare Motorbremse die Geschwindigkeit.

Der Genfer Teilchenbeschleuniger brachte zwei Protonenstrahlen auf jeweils 3,5 TeV.

Lösungen aus Licht für die gesellschaftlichen und umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit.