Was steckt in der Batterie der Zukunft?

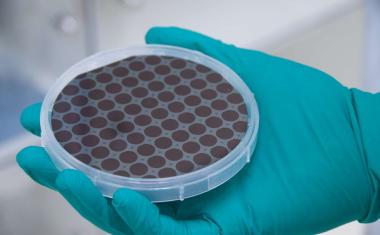

Gesucht: Innovative Materialien für die Akkus von morgen.

Gesucht: Innovative Materialien für die Akkus von morgen.

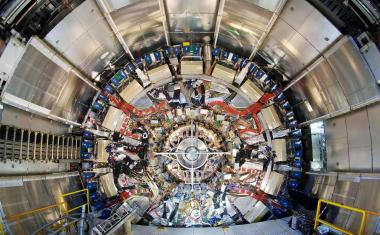

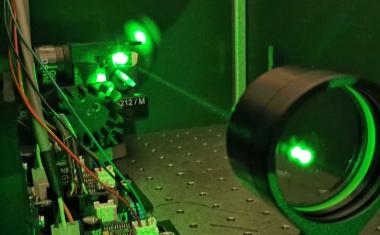

Messungen liefern Informationen über Teilchen, die das anomale magnetische Moment des Myons erklären könnten.

Grünes Licht für den neuen Sonderforschungsbereich.

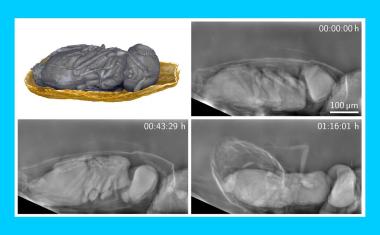

Neues System liefert Bilder mit mikrometergenauer Auflösung bei möglichst geringer Strahlendosis.

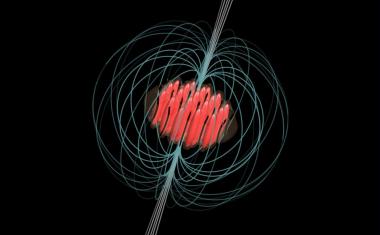

Forscher simulieren Rotationsanomalien numerisch mit ultrakalten dipolaren Atomen.

Das Max-Planck-Museum in Kiel feiert sein zehnjähriges Bestehen.

Projekt untersucht Speicherung von Überschuss-Energie und bedarfsgesteuerte Rückspeisung in die Hausinstallation.

In Jena entsteht ein Leibniz-Zentrum für lichtbasierte Lösungen im Kampf gegen Infektionskrankheiten.

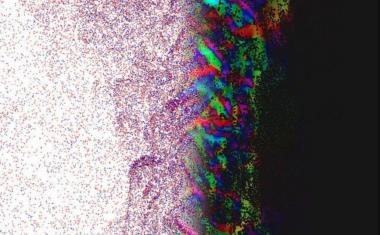

Neues Konzept in der Fotografie macht Strömungen transparenter Medien besser sichtbar.

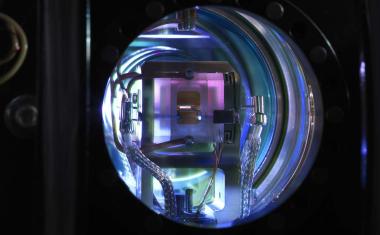

Quantencomputer mit zwanzig Qubits für die Forschung im Bereich Systemsoftware.

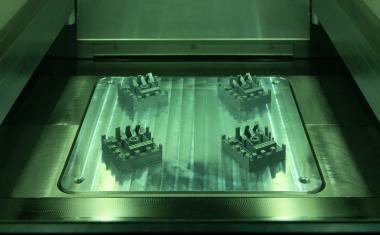

Auf Quantenmechanik basierende Methode lässt sich kostengünstig in die Herstellung von Mikrochips und Prozessoren integrieren.

Studie liefert neue Erkenntnisse zu dem Extrem-Ereignis.

Wetterabhängiges Ausweichen auf geringfügig andere Flughöhen verringert die Klimawirkung des Luftverkehrs.

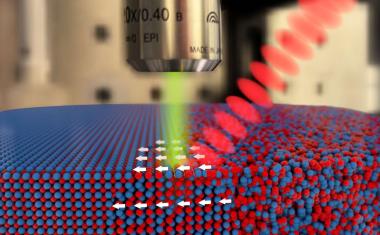

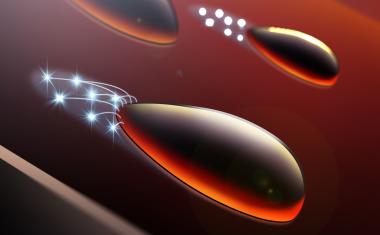

Gleichzeitige und unabhängige topologische Kontrolle von identischen Mikropartikeln.

Was ist Attosekundenphysik? Das neue Physikkonkret der DPG erklärt den Physiknobelpreis 2023.

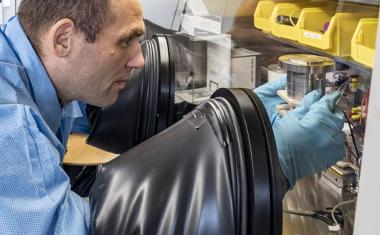

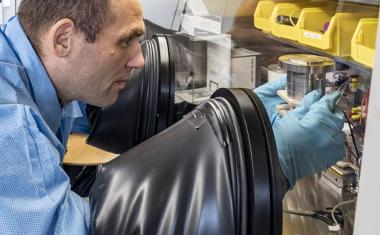

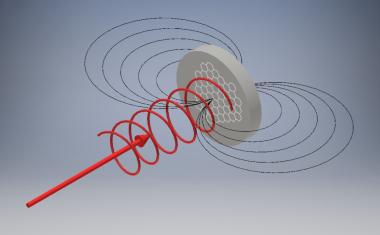

Forscher integrieren Elektronenspinresonanz in die Rasterkraftmikroskopie.

Tracking-System macht Personen und Umgebungsstrukturen sichtbar.

Phänomen zeigt sich bei diversen atomaren Anordnungen.

Der Physiker Dmitri Efetov von der LMU München erhält einen der Leibniz-Preise 2024.

Schlüsseltechnologie für Spektroskopie von Treibhausgasen und Industrielaser zum Schneiden und Schweißen.

Neues Spitzenprogramm für Promovierende an der Uni Regensburg bewilligt.

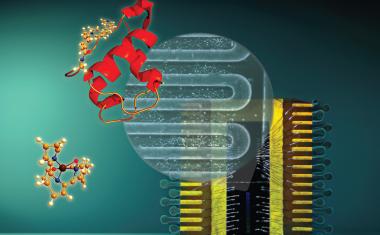

Nanodrähte weisen Proteinionen mit extrem hoher Effizienz nach.

Neue Methode taugt für engmaschige Erdbeben- und Tsunami-Frühwarnsysteme.

Biomimetisches, antimikrobielles Material verbindet Titan-Komponenten.

Deutsche Forschende untersuchen extrem kalte Quantengase in der Schwerelosigkeit.

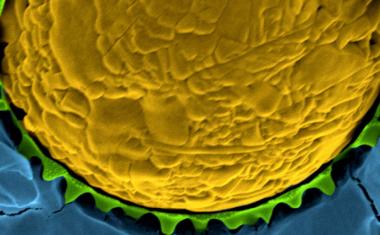

Physiker können die Stabilität von Öltröpfchen in Emulsionen gezielt steuern.

Spezielle Nanokristalle ermöglichen effiziente Produktion von solarem Wasserstoff.

Lösung für Diskrepanz in den Messwerten der Hubble-Lemaitre-Konstante.

Start für das Strukturwandelprojekt OASYS.

Terahertz-Pulse verwandeln die Kohlenstoffschichten in überraschend starke Magnete.

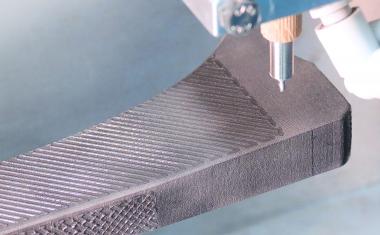

Neue Referenzdaten für additiv gefertigte Werkstoffe veröffentlicht.

Neues Projekt erkundet die Wärmespeicherung in den Zechen des Ruhrgebiets.

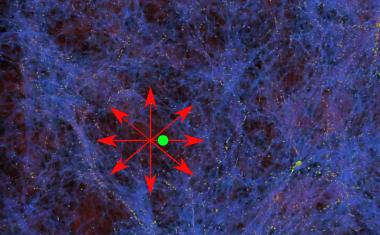

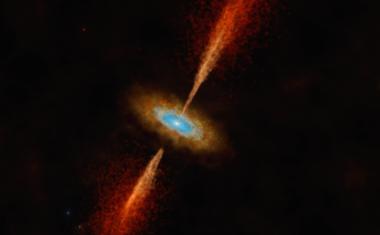

Massereicher junger Stern wächst und nimmt Materie aus seiner Umgebung auf.

Demonstrator für verschiedene physikalische Verfahren zur Abwasserbehandlung.

Ladungseffekte können fließende Tropfen beeinflussen.