Maximal 1,8 Prozent Abweichung

Präzisionsmessung am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE sichert Leistung von Solarmodulen.

Präzisionsmessung am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE sichert Leistung von Solarmodulen.

Gravitationswellen katapultieren Schwarzes Loch auf mehrere Millionen Stundenkilometer.

Ergebnisse aus dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf zeigen erstmalig, dass Protonen für die Krebstherapie prinzipiell auch von einem Kurzpuls-Laser stammen können.

Mit Hilfe fingierter Magnetfelder ließen sich die Transporteigenschaften ultrakalter Atome messen.

Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) verleiht Auszeichnung für ein Simulationsprogramm zur Bestimmung der Genauigkeit von Einkamerasystemen, die in der computerassistierten Chirurgie eingesetzt werden.

Daten aus japanischen Baumringen deuten auf unverstandenes energiereiches Ereignis in unserer kosmischen Nachbarschaft hin.

Wissenschaftler der Universität Bonn haben gezeigt, wie ein einzelnes Atom in zwei Hälften geteilt, auseinandergezogen und wieder zusammengesetzt werden kann.

In extrem dünnen topologischen Isolatoren haben Physiker spin-polarisierte Ströme nachgewiesen.

Klopfende Spechte, digitale Regenbögen, geheimnisvolle Sandmuster und neue Einsichten in den Mikrokosmos: Die Preisträger der Sparte Physik im Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ 2012 überzeugten mit ausgefallenen Experimenten.

BMBF-Verbundprojekt OptiOxid erforscht neue Beschichtungstechnologien für Breitband-Laserspiegel.

Goldpartikel in verdunstenden Öltröpfchen könnten ersten Schritt zu Nanomaschinen darstellen.

Unterkühlte Flüssigkeit existiert in zwei Formen unterschiedlicher Dichte.

Erste hochauflösende Strukturanalyse von Biomolekülen zeigt Potenzial von Freie-Elektronen-Lasern.

Vor achtzig Jahren entdeckte James Chadwick das Neutron, und vor 40 Jahren begann die Neutronenforschung am Institut Laue-Langevin in Grenoble.

Entdeckung könnte großtechnische Anwendung der dünnen Kohlenstoffschichten beschleunigen.

Effiziente Quantenalgorithmen könnten Verhalten von Elementarteilchen berechnen.

Update – Jetzt oder nie: Vom 5. auf den 6. Juni zieht Venus vor der Sonne vorbei – zum letzten Mal für über hundert Jahre. Vielleicht lässt sich auch das erst kürzlich verstandene Phänomen des „Venuslichtbogens“ beobachten.

Im historischen Rätsel der jüngsten Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird ein eigenwilliger Pionier im Silicon Valley gesucht. Zu gewinnen gibt es drei wertvolle Buchpreise.

Infineon Technologies hat seinen zweimilliardsten Sensor ausgeliefert und gehört damit nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern von halbleiterbasierten Magnetsensoren und Drucksensoren.

Laser-Frequenzkämme können jetzt als Kalibrationsquellen an astronomischen Spektrographen eingesetzt werden. Dies erleichtert die Suche nach extrasolaren Planeten, die einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen.

Starke UV-Strahlung auf dem Roten Planeten setzt Methan aus organischem Material frei, das Meteoriten auf die Oberfläche mitbringen.

Zum 100. Geburtstag von Chien-Shiung Wu

Neue Methode zeigt: Halo der Milchstraße ist jünger als die Kugelsternhaufen.

Doppelte Systemhelligkeit dank neuer gruner LED-Komponente von Osram.

An der TU Wien wurde eine Methode gefunden, einzelne Goldatome auf einer Oberfläche zu fixieren. Damit sollen bessere und billigere Katalysatoren möglich werden.

Physiker der Universität Würzburg beschreiben erstmals die Spin-Architektur einer ultradünnen Metallschicht auf einem Halbleiter – einen weiterer Schritt hin zu extrem leistungsfähigen Computern.

Jarkowski-Effekt ermöglicht Massenbestimmung von 1999 RQ36 und erleichtert damit die OSIRIS-REx-Mission.

Das Radioteleskop „Square Kilometer Array“ (SKA) soll an zwei Standorten gebaut werden.

Optisches Magnetometer beweist sein Potenzial für preisgünstigere Gehirnstromuntersuchungen für die neurologische Diagnostik und die Grundlagenforschung.

Forscher aus Dresden schlagen magnetische Formgedächtnislegierungen aus Nickel, Mangan, Indium und Kobalt als Material für „magnetische Kühlschränke“ vor.

Forscher aus Berlin haben ein kompaktes Festkörperlasersystem für die minimalinvasive Chirurgie mit entwickelt, das Gehirngewebe mit einer bisher unerreichten Präzision schneiden kann.

Forscher entdecken neuen Mechanismus in der Atmosphäre.

Der Förderatlas der DFG zeigt, welche Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen in den letzten Jahren am erfolgreichsten Drittmittel eingeworben haben.

Wie Magmafluss, Kristallwachstum und seismische Aktivität zusammenhängen.

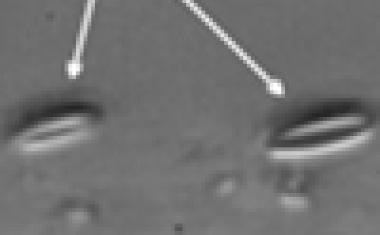

Von Augsburger Physikern entwickelte Methode nutzt die Liftkraft im laminaren Fluss zur Separierung von roten Blutkörperchen und Blutplättchen.