Nachhaltige Solarzellen aus häufigen Metallen

Nachhaltige Solarzellen aus häufigen Metallen

Nachhaltige Solarzellen aus häufigen Metallen

Universal Display Corporation und Fraunhofer IPMS arbeiten gemeinsam an weißen OLED-Leuchtelementen.

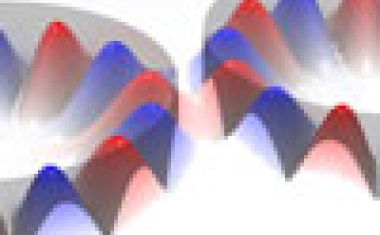

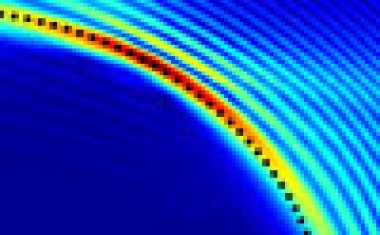

Frequenzmodulierte Laserinterferenzen erzeugen präzise Teilchenstrahlen mit Geschwindigkeiten von bis zu einigen hundert Metern pro Sekunde.

Physiker der Universität Hamburg haben neuartige Magnete, die aus nur wenigen Atomen bestehen, aufgebaut und untersucht.

Physiker aus Münster und Peking entwickeln neuartige Polymerzusammensetzung.

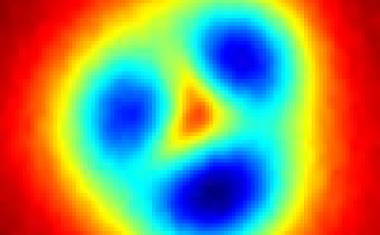

In manchen Schwere-Fermionen-Verbindungen sind Elektronen am quantenkritischen Punkt keine Fermi-Flüssigkeit mehr.

Züricher Physiker haben bei Experimenten am LHC erstmals Ξb*-Baryonen nachgewiesen.

Der Physik-Nobelpreisträger Robert B. Laughlin malt sich das Ende der fossilen Brennstoffe aus.

Tiefe Falten und Spalte fangen das Licht und erhöhen die Ausbeute.

Physiker enthüllen Symmetrie chemischer Bindungen mit spezieller Mikroskopietechnik.

Neuer Halbleiter-Scheibenlaser aus Marburg knackt die magische 100-Watt-Marke.

Neuer Halbleiter-Scheibenlaser aus Marburg knackt die magische 100-Watt-Marke.

Glasfaserkabel könnten in Zukunft alle optischen Atomuhren Europas verbinden – ein großer Nutzen für Forschung und Industrie.

Viele der auf Erde und Mond eingeschlagenen Objekte kamen aus einem inzwischen verschwundenen Teil des Asteroidengürtels.

Wenn Atome miteinander durch virtuelle Photonen wechselwirken …

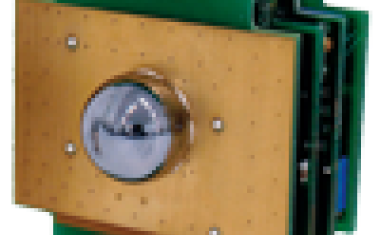

Bilder aus dem THz-Bereich aufzunehen, ist aufwändig. Doch jetzt präsentierte ein Team eine kompakte THz-Video-Kamera auf CMOS-Basis.

Simulation von DLR-Planetenforschern: Flechten können sich an die Bedingungen auf dem Roten Planeten anpassen.

Am Fraunhofer-ILT gelang erstmals die qualitative und quantitative Charakterisierung des Pulvergasstrahls beim Laserauftragschweißen.

Verhältnis von Leuchtkraft und Sternmasse in Galaxien ist nicht konstant, sondern über einen großen Bereich variabel.

Zwei hell leuchtende Laser können sich gegenseitig ausschalten: ein „Laser-Blackout“.

In der Quantenwelt können zukünftige Handlungen Einfluss auf vergangene Ereignisse haben.

DINION capture von Bosch: IP-Videoüberwachungslösungen für zuverlässige Nummernschilderfassung in Dunkelheit und Scheinwerferlicht.

Ausgezeichnet: neues Konzept für modulrelevante organische Solarzellen mit vervierfachter Effizienz.

DLR-Standort Berlin blickt zurück auf die Gründung der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) vor 100 Jahren.

Neue Einschicht-Solarzellen, die Photonen nicht nur absorbieren, sondern auch emittieren, erreichen die bislang höchste Effizienz.

iPLASE strebt gütegeschaltete Mikrochiplaser mit Pulsdauern von 10 ps für die hochpräzise industrielle Materialbearbeitung an.

Der endgültige Standort für das Radioteleskop „Square Kilometer Array“ (SKA) ist noch nicht ausgewählt. Deutschland hat nun seine Beteiligung angekündigt.

170 internationale Experten diskutieren über Gegenwart und Zukunft der Mondforschung.

LZH erzielt viel versprechende Ergebnisse für Leichtbaukonstruktionen wie etwa im Schiffbau.

Seit 16. April hat die Deutsche Physikalische Gesellschaft mit der Heidelberger Professorin Johanna Stachel erstmals eine Präsidentin.

Bestimmte Lösungen der Maxwell-Gleichungen laufen im leeren Raum um die Ecke.

Vor 150 Jahren kam David Hilbert zur Welt. Der bedeutende Mathematiker bestimmte auch entscheidend die Entwicklung der Physik.

Kunststoffauftrag ermöglicht günstigere Produktionsverfahren für organische Solarzellen oder Leuchtdioden.

Milliarden Sterne in unserer Galaxie könnten Planeten besitzen, die aus anderen Sonnensystemen stammen.

Vor 100 Jahren wurde Glenn Theodore Seaborg geboren.