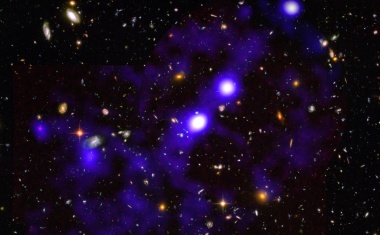

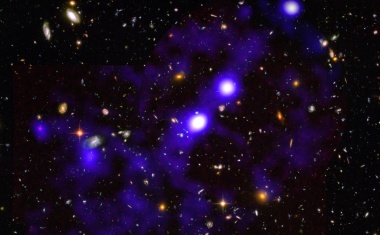

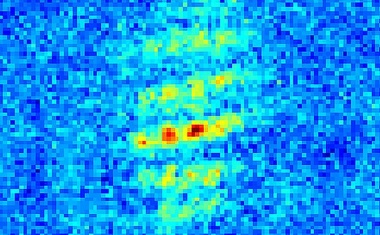

Erste Karten kosmischer Filamente

Aufnahme des kosmischen Netzwerks liefert neue Erkenntnisse über die Entstehung von Galaxien.

Aufnahme des kosmischen Netzwerks liefert neue Erkenntnisse über die Entstehung von Galaxien.

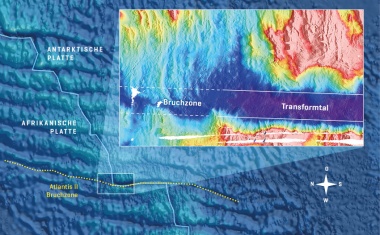

Aktive Rolle von Versatzstücken der Mittelozeanischen Rücken.

Neues Modell erfasst physikalische Eigenschaften von Porennetzwerken.

Kombination von künstlicher Intelligenz und Quantencomputing.

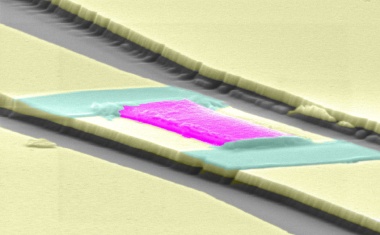

Plättchen aus Yttrium-Eisen-Granat für eine effiziente Datenverarbeitung.

Erste Hinweise auf sehr niederfrequente Gravitationswellen.

Neue Messungen lösen ein Rätsel der Festkörperphysik.

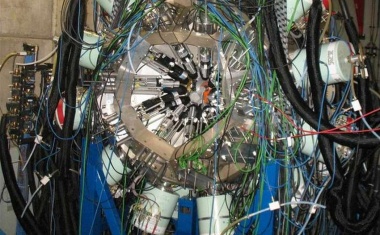

Elektronenbeschleuniger ermöglicht Bestätigung theoretischer Vorhersagen.

IceCube-Messung bestätigt vorhergesagte Resonanz in der schwachen Wechselwirkung.

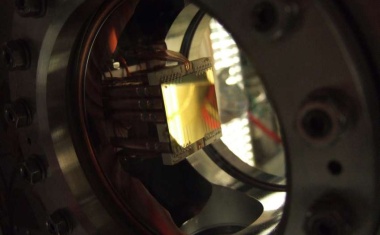

Laserkühlung und magnetischer Einfang bringen Fusions- und Sonnenwindforschung voran.

Eine neue Klasse von hyperschnellen „Solitonen“ für Reisen mit beliebiger Geschwindigkeit.

Astronomen entdecken radiolauten Quasar mit bislang größter Rotverschiebung.

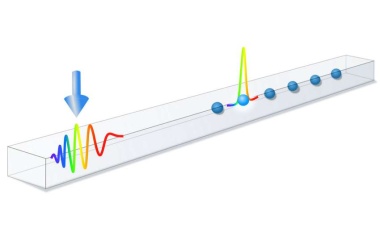

Gezielte Ansteuerung einzelner Quantenemitter mithilfe gechirpter Lichtpulse.

Myonen als Sonde für elektrische Ströme in Strontium-Ruthenat.

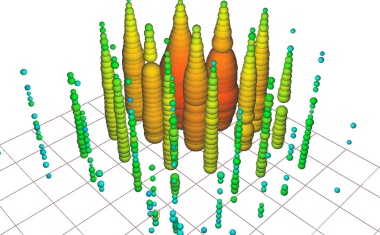

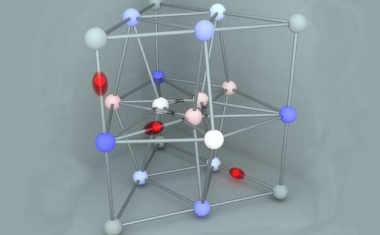

Dreidimensionale Netzwerke geben verschränkten Lichtteilchen neue Freiheiten und machen sie für hochleistungsfähige Quantencomputer nutzbar.

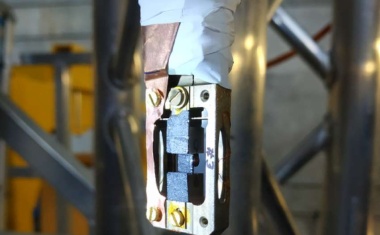

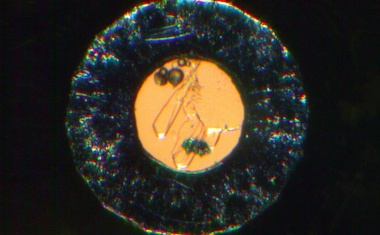

Hochempfindliches Torsions-Pendel misst Schwerefeld einer zwei Millimeter großen Goldkugel.

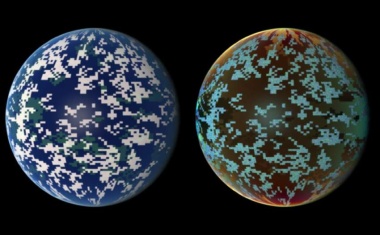

Neues Simulationsverfahren für die Untersuchung von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

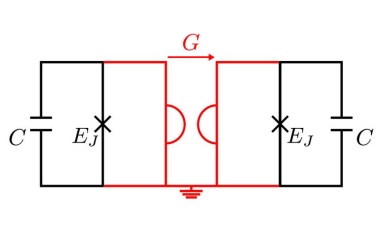

Schaltkreis mit passiver Fehlerkorrektur ist von Natur aus gegen Störungen geschützt.

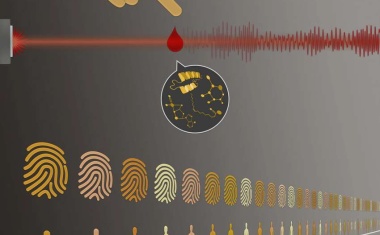

Fourier-Transform-Infrarotmessungen zeigen mehrmonatige Stabilität der molekularen Zusammensetzung des Blutes.

Magnetometrie auf Basis von Farbzentren in Diamant und magnetooptische Bildgebung ergänzen sich.

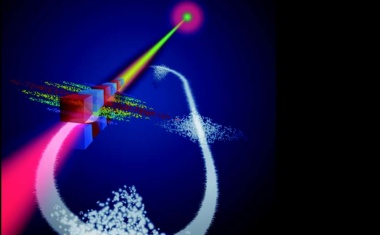

Per Laser manipulierte Elektronenpakete emittieren intensive Lichtpulse mit laserartiger Qualität.

Die Kombination von Gravitationswellen- und Neutrinodetektoren mit konventionellen Observatorien eröffnet überraschende Möglichkeiten.

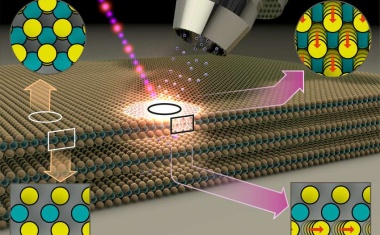

Neues Instrument an BESSY II zeigt, wie ein Lichtpuls die Eigenschaften der Dünnschicht verändert.

Gliese 486b eignet sich besonders gut zur Untersuchung seiner Atmosphäre mit der kommenden Generation von weltraum- und bodengestützten Teleskopen.

Experimente zeigen Entstehung des Spin der Fragmente eines gespaltenen Atomkerns.

Strahlung entsteht während des Lokalisierungsvorgangs der freigesetzten Elektronen.

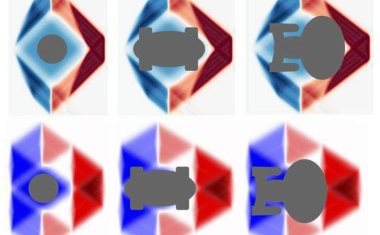

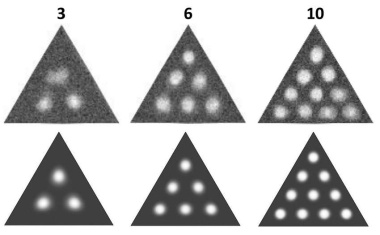

Beweglichkeit von Skyrmionen in geometrischen Strukturen hängt von ihrer Anordnung ab.

Bislang nur mit Photonen mögliche Quanten-Experimente sind jetzt auch mit Atomen möglich.

Im Rahmen der Mission MAIUS-1 erzeugtes Bose-Einstein-Kondensat analysiert.

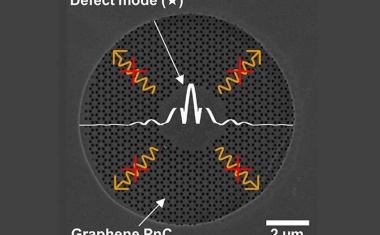

Lochmuster ermöglicht durchstimmbare Gitterschwingungen.

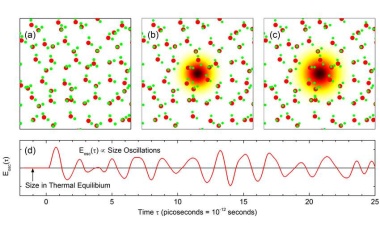

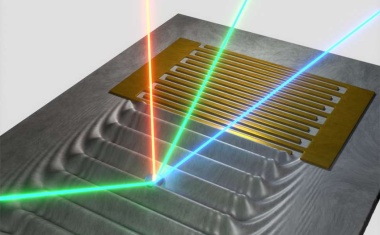

Nanoschallwellen versetzen Quantenpunkte in Schwingungen.

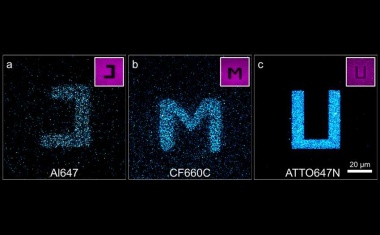

Molekularer Mechanismus des Photoblueing für Cyaninfarbstoffe aufgedeckt.

Riesiger Hall-Effekt allein durch besondere Eigenschaften der Elektronen im Material bedingt.

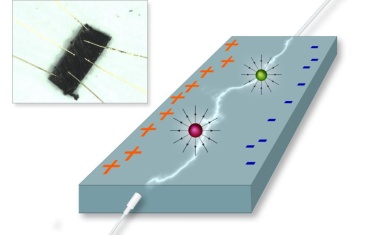

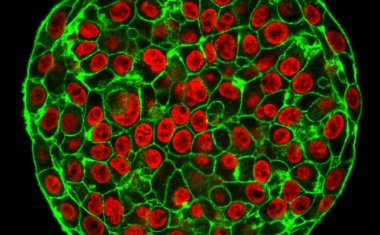

Bewegliche Krebszellen können sich verflüssigen und durch Gewebe wandern.

Hochdruck-Experimente zum Kompressionsverhalten von Eis bringen wichtige Ergebnisse zur Modellierung von Eisplaneten.