Schneiden und legen in einem Gang

Verbundvorhaben zu Laserschneiden und -entfestigung testet Hybridverfahren für den Automobilbau.

Verbundvorhaben zu Laserschneiden und -entfestigung testet Hybridverfahren für den Automobilbau.

Spezielles Kamerasystem zeigt Verformung eines Propellers während des Fluges.

Künstliche Atome für den Quantencomputer reproduzierbar herstellen.

Liquid Precursor Deposition erweist sich als robust und kann auch Substrate nutzen, die der klassischen CVD-Methode bislang nicht zugänglich sind.

Mikrowellen-Instrument auf der Sonde Rosetta gelingt erste Beobachtung an „Tschuri“.

Unter Federführung des Fraunhofer-IWM aus Halle erforschen sechs Mitarbeiter mit Kollegen der Fachhochschule Südwestfalen neue Leuchtstoffe.

Laut Quantenmechanik sind K-Schalen-Elektronen in ihrem Ort nicht eindeutig bestimmbar, experimenteller Nachweis jetzt gelungen.

Das fliegende Infrarotobservatorium wird derzeit in Hamburg generalüberholt. Die Finanzierung des weiteren Betriebs scheint gesichert.

Buckyballs im Röntgenlaserblitz – Experiment liefert wichtigen Meilenstein für die Untersuchung komplexer Moleküle.

Erster Bauabschnitt auf dem RWTH Aachen Melaten-Campus, Fertigstellung voraussichtlich im vierten Quartal 2015.

Radiointerferometrische Methode erlaubt Bestimmung örtlicher Variationen in der Sonnenkorona.

Nanoteilchen in resistiven Schaltelementen verändern ihre Position im Festkörper.

Exzitonenverdopplung ermöglicht höhere Wirkungsgrade bei organischen Solarzellen.

Akku-Elektroden aus Lithiumeisenphosphat bilden metastabile Strukturen während der Ladezyklen.

Quantenpunkte aus Indiumarsenid liefern zeitlich verschränkte Photonenpaare.

Klettband-ähnliche Proteine steuern den Transport von Stoffen in der Zellmembran.

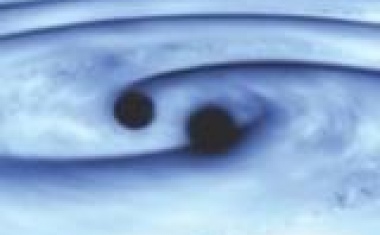

Gleich drei supermassereiche schwarze Löcher in ferner Galaxie entdeckt, von denen zwei sich extrem nah sind.

Ferromagnetisch-supraleitendes Kompositmaterial kann statische Magnetfelder über große Distanzen transportieren.

European X-Ray Spectrometry Association zeichnet Alex von Bohlen mit „Outstanding Career Award“ aus.

Europäischer Verbund zur Aufwärtskonversion bei photolumineszierenden Nanomaterialien gestartet.

Neue Kalibrierungsmethode startet Quantencomputer in fünf Minuten statt sechs Stunden.

Die Bremswirkung schwerer Ionen in Gewebe scheint schwächer als in bislang untersuchten Wasserdampf-Modellen.

Neues Fraunhofer-Anwendungszentrum soll bessere und effizientere Leuchtmittel entwickeln.

Nun auch Higgs-Zerfall in Fermionen nachgewiesen: Bestätigung für Standardmodell.

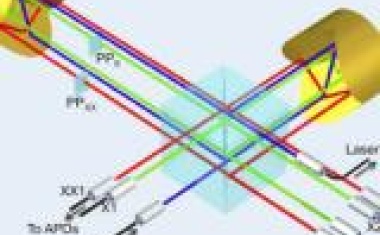

Faserverstärker sollen Laserstrahlen des Weltraum-Gravitationswellenprojekts eLISA nachverstärken.

Faserverstärker sollen Laserstrahlen des Weltraum-Gravitationswellenprojekts eLISA nachverstärken.

Andreas Bausch erhält den Akademiepreis für seine Forschungsarbeiten in der Biophysik.

Dünne isolierende Schicht verbessert dank elektrostatischer Effekte den Kontakt zwischen metallischen und organischen Halbleitern.

Hermann Minkowski (1864 – 1909), der sich als Mathematiker vor allem der Zahlentheorie widmete, trug auch zur Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie bei.

Verbesserter drahtloser optischer Tranceiver überträgt nun bis zu 10 Gigabit pro Sekunde.

Astronomen beobachten Abkühlung – schneller Wind aus der Akkretionsscheibe blockt Röntgenstrahlung.

Neues Metamaterial macht das Erfühlen eines Gegenstandes unmöglich.

Speziell strukturierte photoelektrochemische Zelle aus Eisen- und Wolframoxid erzeugt Wasserstoff.

Europäische Union bringt umfangreiches Förderprogramm für die Metrologie auf den Weg.

Extrem unterkühltes Wasser erstmals mit Röntgenlaser analysiert.