Durchdringend und auf den Punkt

Röntgenstrahlen lassen sich mit Fresnel-Zonenplatten extrem scharf fokussieren.

Röntgenstrahlen lassen sich mit Fresnel-Zonenplatten extrem scharf fokussieren.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst absolviert ein umfangreiches Forschungsprogramm an Bord der Internationalen Raumstation, darunter auch ein Schüler-Experiment.

„Dual Spectrum Neutron Radiography“ gibt Einblick in die Eisbildung in Brennstoffzellen.

Gekoppeltes Lasersystem schaltet sich bei mehr Energiezufuhr aus und bei weniger wieder ein.

Braunschweiger Symposium zur Röntgenstrahlung am 24. Juni schließt mit Vergabe des Helmholtz-Preises.

Neue leitfähige Beschichtungen für biegsame Handy-Displays lassen sich großflächig drucken.

Quantenmechanisch gekoppelte Atomuhren könnten bisher genaueste Zeitpulse liefern.

Europäer führt erstmals die Society of Vacuum Coaters.

Intelligente Spanntechnik macht das Fügen von Metallen mittels Lasertechnik wirtschaftlich.

Peter Dombi leitet eine neue Partnergruppe des Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Budapest.

Erste Experimente mit dem Protonenmikroskop starteten im April am Ringbeschleuniger der GSI.

Neue Verfahren zum Fügen von Kunststoffbauelementen sind ein Highlight auf der LASYS-Messe.

Erstmals Quantenbit in verschränkten Zuständen mehrerer Teilchen kodiert und einfache Rechnungen durchgeführt.

Erste „Heinrich Rohrer Grand Medal“ zeichnet Arbeiten des Physikers auf dem Gebiet der spinauflösenden Rastertunnelmikroskopie aus.

Erstmals wechselwirkende Quantenteilchen beim Tunneln durch eine ganze Reihe von Barrieren beobachtet.

Seltene Ereignisse werfen neues Licht auf das Standardmodell der Teilchenphysik.

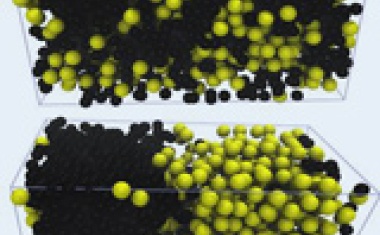

Modellsystem beschreibt Phasenübergang einer Mischung aus aktiven und passiven Teilchen.

Kostengünstiges Gasspektroskopie-System mit integrierten SiGe-Chips im Bereich um 245 GHz entwickelt.

Submillimeter-Teleskopfeld ALMA untersucht die Umgebung dunkler Gammastrahlenausbrüche.

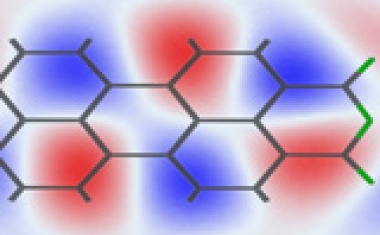

Gleichzeitig Phase und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen in einem Molekül experimentell bestimmt.

Das BMBF hat letzte Woche überraschend den Rückzug Deutschlands vom Radioteleskop „Square Kilometer Array“ verkündet.

Schaltbares Haftprinzip bewegt empfindliche Bauteile.

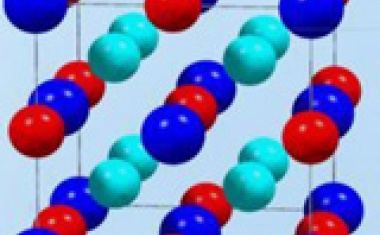

Hundertprozentige Spinpolarisation einer Heusler-Verbindung bei Raumtemperatur beobachtet.

Verfahren soll stabile elektrische Kontakte auch auf engstem Raum ermöglichen.

Asteroiden-Ansammlungen sind innerhalb weniger Hunderttausend Jahre nach Bildung des Sonnensystems entstanden.

Göttinger Studenten erfahren industrienahe Forschung als Berufsfeld.

Studenten untersuchen auf Forschungsraketen REXUS-15 und -16 Atmosphäre und testen neue Technologien.

Kongress AKL’14: Zukunftsthema DPP wird mittelfristig mit Bau-Investitionen von fast 70 Millionen Euro in Aachen massiv vorangetrieben.

Mit elektrischen Feldern manipulierte Kernspins ermöglichen schnelles und gezieltes Schalten von Quantenbits.

Triazin-basiertes graphitisches Kohlenstoffnitrid als neuartiger zweidimensionaler Halbleiter.

Ideale Tarnkappen für sichtbares Licht in diffusiven Umgebungen wie Nebel oder Milch demonstriert.

Zwei Planeten kreisen um den sehr alten Stern in Sonnennähe, einer könnte lebensfreundlichen Eigenschaften besitzen.

Hochgeschwindigkeits-Videos offenbaren die heiße Dynamik bei der Explosion eines mit Knallgas oder Wasserstoff gefüllten Ballons.

Forscher finden erstmals Spur von Theia – Isotopen-Zusammensetzung im Mondgestein anders als auf der Erde.

Präzisionsmessungen der elektrischen Ladung liefern das erwartete Ergebnis.