Biophysiker knacken ATP-Spaltung

Schritt für Schritt verfolgt: Spaltung von Adenosintriphosphat in Membranprotein erstmals dynamisch gemessen

Schritt für Schritt verfolgt: Spaltung von Adenosintriphosphat in Membranprotein erstmals dynamisch gemessen

Rauschen, Knallen oder Knistern der Aurorae entstehen nahe dem Erdboden.

Neues Geothermie-Messgerät für mehr Energieeffizienz erhält Innovationspreis.

Im historischen Rätsel der neuen Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird dieses Mal ein eigenwilliger Plasmaphysiker gesucht. Verlost werden drei Buchpreise.

Optimierung der kompletten Prozesskette vom Ausgangsmaterial bis zum fertigen Produkt.

„LAF’12“ in Bremen unter dem Motto „Laserstrahlfügen: Prozesse, Systeme, Anwendungen, Trends“

Neue Methode des Kühlens mit Lichtwellen erzeugt Materiewellen viel effizienter.

Deutsche Geophysiker untersuchen tief liegende Erschütterungen an der San-Andreas-Verwerfung in Kalifornien.

Intelligentes Torliniensystem von Fraunhofer bei der FIFA im Finale.

Leica SR GSD überzeugt die Jury durch bisher unerreichte Leistungsfähigkeit in der Fluoreszenzmikroskopie.

Die Verschränkung zweier Atome lässt sich nun erkennen, ohne den Zustand zu zerstören.

Die Familie der Massemonster hat wohl Zuwachs bekommen – HLX-1 benimmt sich wie ein Halbstarker.

„Polare Katastrophe“ führt zu einer elektrisch leitenden Schicht bei der Kombination zweier Perowskite.

Wie sind die Auswirkungen bauphysikalischer Parameter wie Akustik, Raumklima und Beleuchtung auf den Menschen?

Strom schaltet den magnetischen Zustand und den elektrischen Widerstand eines einzelnen Moleküls an und aus – Blaupause für neuartige, kompakte Speichermedien.

Innerhalb von zwei Jahren fiel die Infrarot-Intensität der Staubscheibe von TYC 8241 auf ein Dreißigstel ab.

Die Kollaborationen am Large Hadron Collider des CERN in Genf verkünden die Entdeckung eines Teilchens, bei dem es sich um das Higgs-Boson handeln könnte.

Neue Ausgabe von Physik konkret.

Starke Ostdrift des Dipolfeldes liefert Hinweise auf eine Abschwächung und bevorstehende Umpolung.

Neue Methode erlaubt die Lokalisierung eines in einer Paul-Falle gefangenen Ytterbium-Ions.

Aktiver Galaxienkern BL-Lac mit dem Radiosatelliten Spektr-R und der 100-m-Teleskop Effelsberg aufgelöst.

Attosekundenpulse in schneller Folge bringen sich verändernde Streumuster zum Vorschein.

Kompakte, rot emittierende Diodenlaser für handliche Messtechnik-Lösungen.

Produktionsstätte der seltenen Edelgase in einem weißen Zwerg nachgewiesen.

Kürzlich entdeckter C-14-Anstieg in Baumringen könnte auf ein Himmelsphänomen zurückgehen, das in mittelalterlichem Archiv erwähnt ist.

Am 2. Juli hat BMBF-Staatssekretär Helge Braun den Bewilligungsbescheid der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 526 Millionen Euro an den FAIR-Geschäftsführer Boris Sharkov übergeben.

Bisheriger Institutsteil des IPMS in Dresden erreicht Vorstufe zu einem eigenen Fraunhofer-Institut.

Erneuter Laser-Weltrekord aus dem Ländle – Pikosekundenlaser mit 145 Watt Ausgangsleistung ermöglicht verbesserte Frequenzkonversion.

Die Forscherkarriere von William Henry Bragg, der heute vor 150 Jahren geboren wurde, begann zwar spät, wurde dafür aber umso erfolgreicher.

PicoQuant und LZH entwickeln neue Laserquellen im BMBF-Verbundprojekt WhiSPER³.

Bismutselenid zeigt topologische Oberflächenzustände auch nach der Beschichtung mit Eisen – magnetische Transistoren möglich.

Die US-amerikanische Stiftung B612 plant, bis 2017 ein privat finanziertes Teleskop ins All zu schießen um Asteroiden zu suchen, die der Erde gefährlich werden.

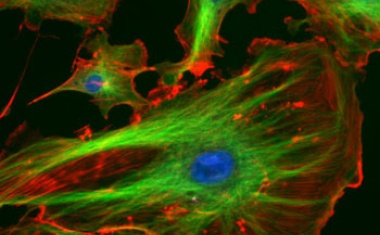

Für die Prozesse auf zellulärer Ebene bedarf es regulierender Mechanismen. Doch wie funktionieren sie?