Standhafte Kügelchen

Nanokugeln aus aromatischen Aminosäuren sind die bisher starrsten organischen Nanostrukturen.

Nanokugeln aus aromatischen Aminosäuren sind die bisher starrsten organischen Nanostrukturen.

Die Bundesregierung will die Einspeisevergütung für Dachanlagen zum Jahreswechsel um die laut Gesetz maximal möglichen 13 Prozent senken.

US-Kongress erlaubt NASA zusätzlichen Shuttle-Flug.

Zum 20. Mal wurden die IgNobel-Preise für wissenschaftliche Ergebnisse verliehen, welche Menschen „erst zum Lachen und dann zum Nachdenken“ bringen.

Der Trabant Gliese 581g liegt mitten in der bewohnbaren Zone - möglicherweise befindet sich flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche.

Forschern gelingt wichtiger Schritt für die Fehlerkorrektur in Quantencomputern.

Die Suche nach dem magnetischen und supraleitenden FFLO-Zustand wird spannender.

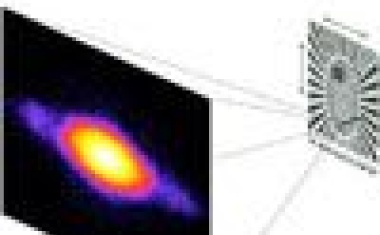

Ein neues Röntgenmikroskop ermöglicht die Untersuchung von feinen Strukturen im Inneren eines Mikrochips, ohne den Chip in besonderer Weise präparieren zu müssen.

Der Hamburger Freie-Elektronen-Laser erzeugte erstmals Laserlicht mit einer Wellenlänge von 4,12 Nanometern, bei der Wasser durchsichtig wird.

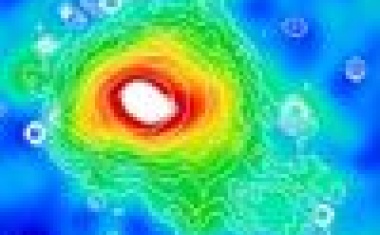

Lokale Durchbrüche von Silizium-Solarzellen bei niedrigen Spannungen können auf winzige, nur mikrometergroße Aluminiumpartikel zurückgeführt werden.

Das Gericht in Freiburg sieht keine ausreichende Rechtsgrundlage für den Entzug des Doktorgrades.

Physiker untersuchen die Dynamik verschränkter Mehrteilchensysteme an vier miteinander verschränkten Ionen.

Astronomen entdecken in Molekülwolken ein neues Phänomen.

Zwei extrem genaue optische Atomuhren messen die Zeitdilatation unter Alltagsbedingungen.

Im zweiten Anlauf ist eine Sojus-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt - ein erstes Manöver war an technischen Problemen gescheitert.

Ein neuartiges Tomographie-Verfahren macht Knochenstruktur und Knochendichte hochauflösend und dreidimensional sichtbar.

XMM-Newton durchleuchtet seit zehn Jahren das All.

Herzstück der geplanten Großforschungsanlage am PSI eingeweiht.

Leibniz-Institute haben sich als Wachstumsmotoren für Forschung und Innovation in Ostdeutschland erwiesen.

In Dresden fiel der Startschuss für ein neues Strahlenforschungszentrum, in dem Wissenschaftler und Ärzte den Einsatz von Protonen für die Krebstherapie weiterentwickeln wollen.

Das CERN versucht Auswirkungen der Budgetkürzungen auf das Forschungsprogramm möglichst gering zu halten.

Der größere der beiden Monde des Mars entstand vermutlich aus Material, das durch einen Einschlag in den Orbit des Planeten gelangt ist.

BMBF und acatech stellen ein 10-Punkte-Programm zur Werkstoff- und Materialforschung vor.

Wissenschaftler weisen enorme elektrische Felder an optischer Nanoantenne nach.

Wissenschaftler entwickeln den bislang schnellsten Transistor auf Basis von Graphen.

Hochempfindlicher TNT-Nachweis mit Nanodrähten entwickelt.

Die globale Erwärmung kann die Häufigkeit von Polartiefs und deren Position beeinflussen.

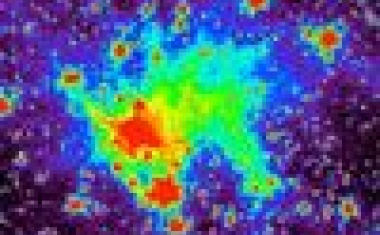

Signal eines dreiteiligen Superhaufens entdeckt.

Mit Elektronenstrahlen, die sich hinter einer Platin-Maske zu Wirbeln formen, lassen sich magnetische Zustände mit atomarer Auflösung detektieren.

Polarisationsmessungen machen den Ritt von Elektronen auf einer Plasmawelle sichtbar.

Sein Faust gehört zum Standardkanon der deutschen Literatur, doch seine Farbenlehre ist bis heute umstritten.

Forscher wandeln das Skelett eines Blattes mit einer neuen Technik in Eisencarbid um.

Elastische Sensor-Arrays bilden die Druckempfindlichkeit der menschlichen Haut schon recht gut nach.

,q1Eridani’ eine entfernte gigantische Trümmerscheibe gibt Rätsel auf.

Eineinhalb bis zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Energie. Eine Konferenz soll nun zur Lösung der weltweiten Energiefrage beitragen.