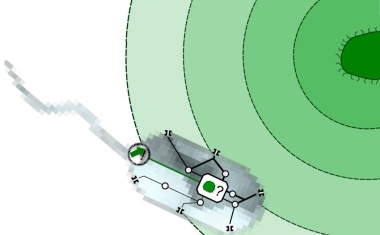

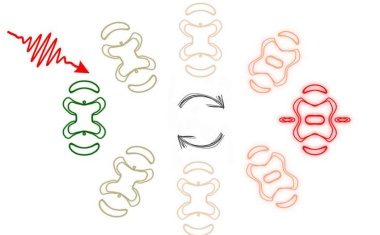

Schnell durchmischte Skyrmionen

Sub-Pikosekunden-Laserpulse können die kleinen magnetischen Wirbel gezielt erzeugen und vernichten.

Sub-Pikosekunden-Laserpulse können die kleinen magnetischen Wirbel gezielt erzeugen und vernichten.

Physikalisches Modell der Bewegung von Einzellern kommt natürlichem Vorbild nahe.

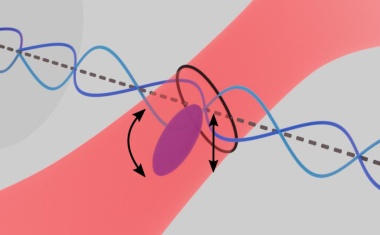

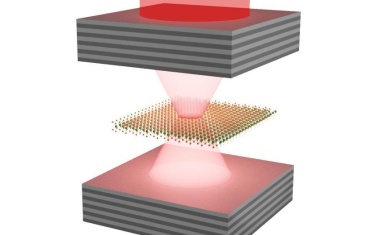

Elliptisch geformte optische Pinzette bringt Schwingungs- und Drehbewegung gefangener Teilchen in den Grundzustand.

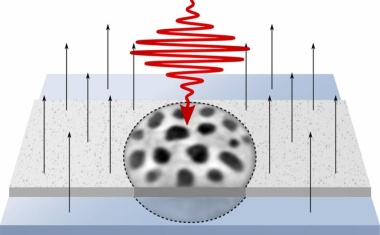

Epidemiologische Analysen zeigen, wie wichtig gutes Timing bei den Maßnahmen ist.

Exziton-Polariton-Zustände machen Laser aus nur einer Atomlage dünnen Halbleiterschichten möglich.

Lipid-Nanopartikel mit Hilfe von Neutronenexperimenten optimiert.

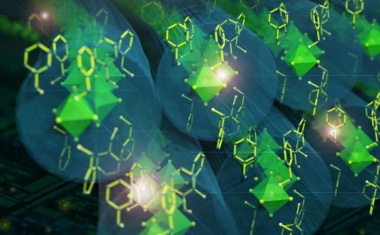

Organisch-anorganischer Mischkristall besteht aus Ketten entlang einer Raumrichtung und bildet dennoch Schichten.

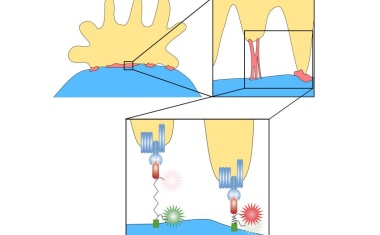

Biomechanische Kraft von T-Zellen beim Abtasten von Antigenen ermittelt.

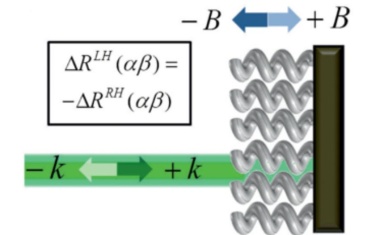

Chirale Faraday-Anisotropie erstmals experimentell bestätigt.

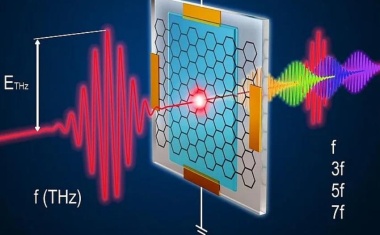

Elektronische Eigenschaften für Terahertz-Anwendungen lassen sich kontrolliert steuern.

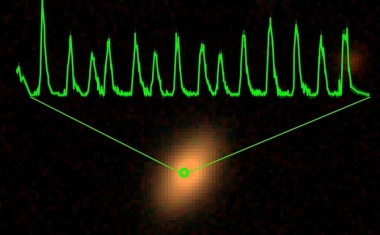

Röntgensurvey mit eRosita zeigt zwei Galaxien mit quasi-periodischen Ausbrüchen.

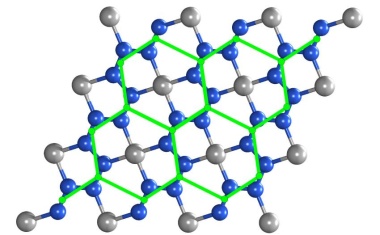

Neu entdecktes Beryllonitren weist interessante elektronische Gitterstruktur auf.

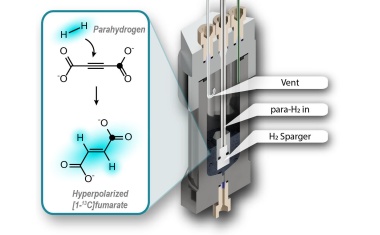

Neues Verfahren produziert Stoffwechselprodukt Fumarat für optimierte Magnetresonanztomografie.

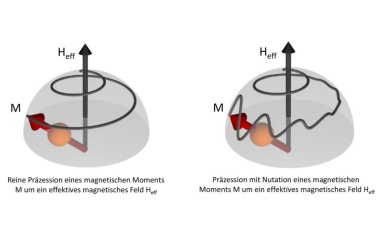

Ultraschnelle Spindynamik in ferromagnetischen Dünnschichtsystemen beobachtet.

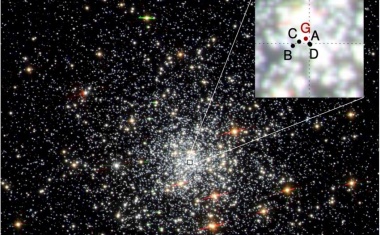

Entdeckung mehrerer Millisekundenpulsare eröffnet Möglichkeiten für fundamentale Tests.

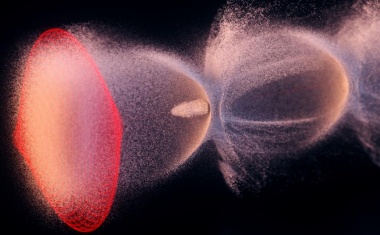

Laser-Plasmabeschleuniger machen wichtigen Schritt zur praktischen Anwendbarkeit.

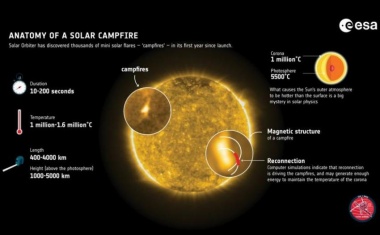

Von Solar Orbiter entdeckte kleine Strahlungsausbrüche sind hell, heiß und überraschend häufig.

Energiesparende Gasturbinen aus dem 3D-Drucker zeigen optimierbare Eigenspannungen.

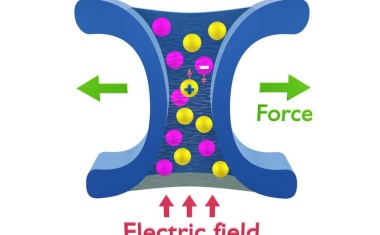

Logistik per Diffusiophorese erstmals in biologischem Musterbildungssystem nachgewiesen.

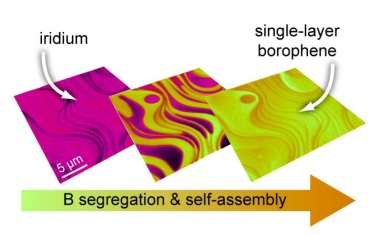

Segregationsgestützte Epitaxie lässt große Flächen des nur eine Atomlage dünnen Materials entstehen.

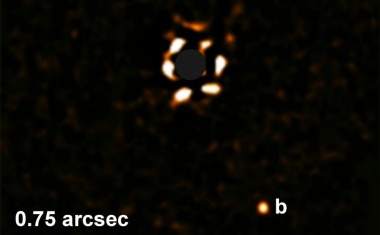

Direkt nachgewiesener weiter Gasriese passt nicht in gängige Modelle zur Planetenentstehung.

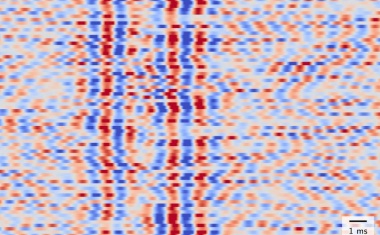

Schnelle Hirnsignale lassen sich erstmals nichtinvasiv per Magnet-Enzephalographie messen.

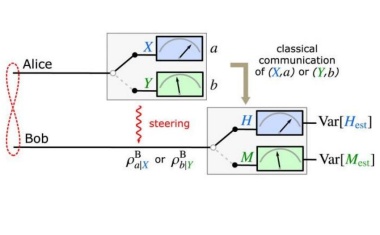

Quantensteuerung mit verschränkten Zuständen ermöglicht Präzisionsmetrologie.

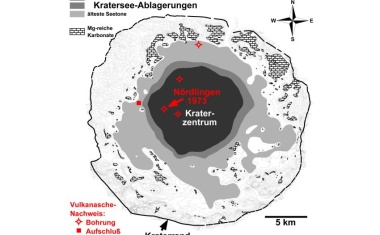

Überraschender Fund von Vulkanasche im Nördlinger Ries ist auch für Analyse von Marskratern von Bedeutung.

Großes Röntgenscreening findet vielversprechende Kandidaten, die bereits in präklinischen Tests sind.

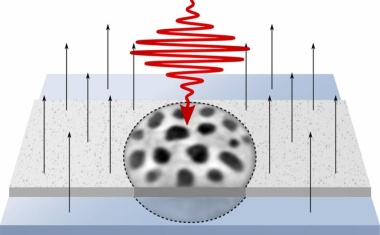

Blick per Transient Grating Spectroscopy in das Innere von Stoffen.

Ultraschnelle Umschaltung könnte neue Konzepte für Transistoren ermöglichen.

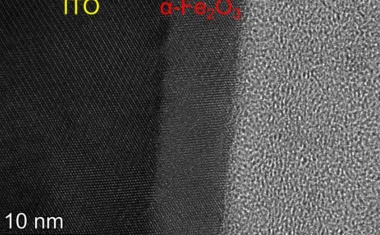

Arbeit legt Grundlagen für neue Einblicke in Energiematerialien.

Neuer Ansatz zur Bestimmung des tatsächlichen Potenzials von Photoelektroden-Materialien.

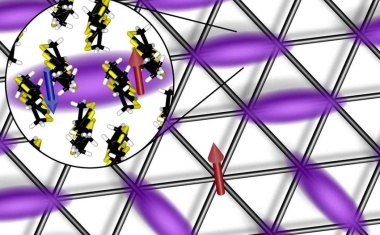

Spins treten in Dreiecksgittern in räumlich voneinander getrennten Paaren auf.

Sternwinde können die Bildung neuer Sterne befeuern.

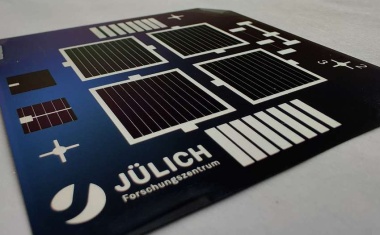

Nanostrukturiertes Material auf der Vorderseite erhöht den Wirkungsgrad.

Dynamisch erzeugte Korrelationen sind skaleninvariant und haben keine Abschirmlänge.

Nanokügelchen koppeln Plasmonen chiraler Strukturen.

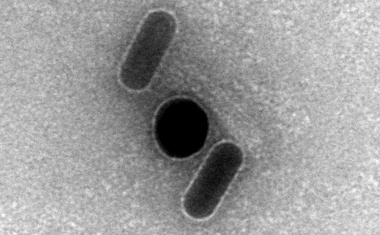

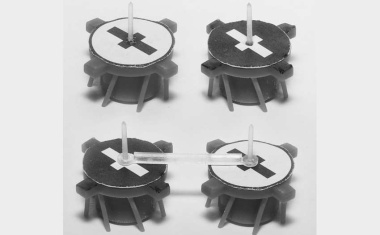

Mikroroboter simulieren Tensidmoleküle – und zeigen ungewöhnliche Effekte mit breitem Anwendungspotenzial.