Pack den Wind in den Tank

Ministerpräsident Platzeck hat heute in Prenzlau in der Uckermark das weltweit erste Wasserstoff-Hybridkraftwerk in Betrieb genommen.

Ministerpräsident Platzeck hat heute in Prenzlau in der Uckermark das weltweit erste Wasserstoff-Hybridkraftwerk in Betrieb genommen.

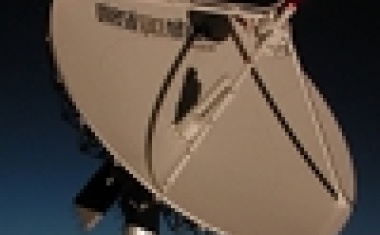

Die Parabolantennen des Submillimeter-Arrays in den chilenischen Anden benötigen ein hochstabiles Referenzsignal.

Was sind die Ursachen für die asymmetrischen globalen Umwälzbewegungen in den Ozeanen?

Ein deutsch-amerikanisches Forscherteam hat simuliert, wie die gewaltige Energie eines großen Asteroideneinschlags die Rückseite der Erde verwüstet.

Physik poröser Materialien kommt durch die gesteigerte Auflösung bei der systematischen Untersuchung äußerst komplexer Mikrostrukturen entscheidend voran.

Spezielle Verarbeitung der oft ungeordneten Polymere verbessert die Effizienz der Photokonversion in organischen Halbleitern.

Ein neu entdeckter Effekt in magnetischen Tunnelstrukturen erlaubt die Kontrolle von Thermospannungen in nanoelektronischen Schaltungen.

Mit dem Satelliten ROSAT begann im Jahr 1990 ein neues Kapitel in der Röntgenastronomie.

Neuartige Sensormaterialien sind fast so empfindsam wie menschliche Haut.

Esa baut bis 2014 das Europäische Datenrelaissatellitensystem EDRS auf. Es soll riesige Informationsmengen von Satelliten über Relaisstationen im All schnell zur Erde übertragen.

Ein Knick im Energiespektrum der kosmischen Strahlung tritt für leichte und schwere Teilchen bei unterschiedlichen Energien auf.

Der für gestern geplante Start der Satelliten wurde auf heute verschoben. Die Satelliten sind seit 12:30 Uhr auf ihrem Weg ins All.

Erstmals gelingt die Verknüpfung von eindimensionalen Nanostrukturen mit unterschiedlichen elektronischen Eigenschaften. Das könnte für effizientere Solarzellen von Nutzen sein.

Astronomen aus den Niederlanden und den USA haben in einer protoplanetaren Scheibe Hinweise auf ein großes Wasserreservoir entdeckt.

Ergodentheorem durch Fluoreszenz-Messungen erstmals experimentell bestätigt.

Die hypothetischen Objekte könnten zu tieferen Einsichten in Supernovae-Explosionen, Gravitionswellen sowie in Dynamik und Entwicklung von Sternhaufen führen.

Characterization of activity and optical properties in a round robin experiment

Zwei Kernspins stimmen sich miteinander durch Hyperfeinwechselwirkung mit einem Elektronenspin ab.

Die Trumpf-Gruppe verzeichnet im Geschäftsjahr 2010/2011 das größte Umsatzwachstum in ihrer Geschichte.

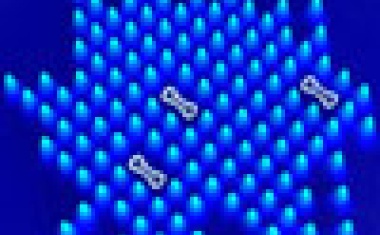

Ein photonischer Kristall rückt eine akustisch gesteuerte „Einzelphotonenquelle“ in greifbare Nähe.

Ein Blick mitten durch das Herz der Milchstraße zeigt zwei neue Kugelsternhaufen und viele offene Sternhaufen.

Schnupperangebote für Studierende und Absolventinnen und Absolventen.

Prüfmethoden auf dem Prüfstand: 18 Techniken zur Quantifizierung von dünnen Multischichten in Studie analysiert.

Jülicher Wissenschaftler bauen neuen Beschleuniger für Antiprotonen.

Wissenschaftler haben die Energie infraroter Laserpulse mit einem Nanotrichter so konzentriert, dass ultrakurze, extrem ultraviolette Lichtpulse entstanden.

Tests des künftigen Laserleitstern-Systems für das VLT an der Volkssternwarte Ottobeuren.

Forscher wiesen erstmals Neutrinos aus der Fusionsreaktion von zwei Protonen und einem Elektron nach und bestimmten die strengste Obergrenze für den Bethe-Weizsäcker-Zyklus.

Jülicher Physiker berechnen Reibungsverhalten von Makromolekülen.

Durchlässigkeit und Kratzschutz lassen sich bei dem Einschichtsystem gegeneinander abwiegen.

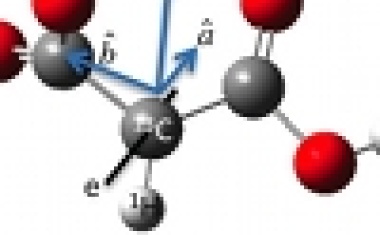

Mit extrem kurzen Laserpulsen beobachten Physiker den durch Licht verursachten Zerfall von Molekülen.

Belichtung eines Silberkomplexes erzeugt strukturierte Leiterbahnen mit nur einem einzigen Verfahrensschritt.

Frist für Einreichung von Vorschlägen und Anträgen: 20. Januar 2012.

15.11.2011, 10:00 - 16:00 Uhr, Sheraton München. Stellenangebote und Perspektiven für Physiker und andere Naturwissenschaftler in der Healthcare-Branche, Aussteller sind namhafte Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik u. a.

Bildung quantenkorrelierter Teilchen-Loch-Paare in einem ultrakalten Gas durch ein hochauflösendes Mikroskop sichtbar gemacht.