Forschung in Meer und Eis

Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung feiert sein 40-jähriges Bestehen.

Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung feiert sein 40-jähriges Bestehen.

Erstmals Funktionsweise der Neuronen des Gehirns mit Halbleitermaterialien nachgeahmt.

Bewegliche Metallteile eines Fahrzeugs verändern lokal das Erdmagnetfeld.

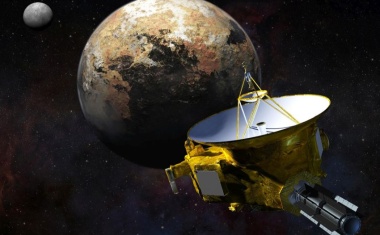

Vor fünf Jahren flog die NASA-Sonde New Horizons an Pluto vorbei und erkundet seitdem weiter den Kuipergürtel.

Geschwindigkeit von Gammastrahlen hängt nicht von ihrer Energie ab.

Laserresonanz-Chromatographie ermöglicht Untersuchungen auch bei kleinsten Produktionsmengen.

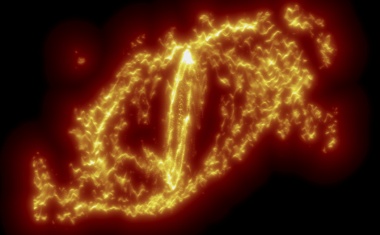

Entwarnung für den doppelten weißen Zwerg Henize 2-428.

Forscher wollen neu entwickelte Legierung aus Nickel, Niob und Schwefel unter Schwerelosigkeit untersuchen.

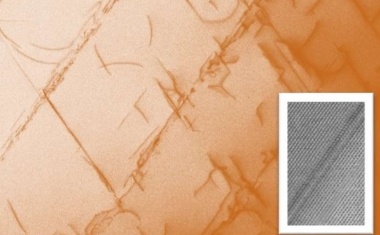

Verformungsverhalten von Silizium in nanoelektronischen Anwendungen untersucht.

Einsatz von additiven Fertigungstechnologien für hochwärmeleitfähige Bauteile aus Kupfer und Kupferlegierungen.

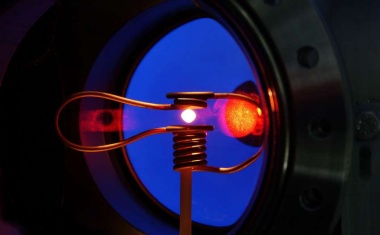

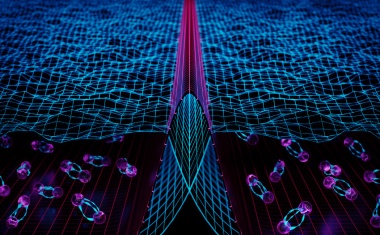

Wie Suprafluide reibungsfrei um Hindernisse fließen können.

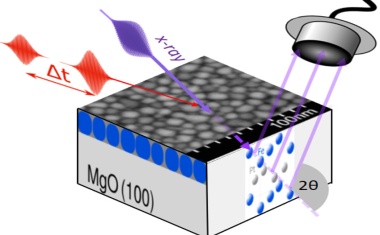

Genaue Analyse der Ausdehnung von dünnen Eisen-Platin-Schichten.

Neuer Einblick in die Entstehung von Sternen und Planeten.

Bundesforschungsministerium fördert vier neue Batterie-Kompetenzcluster.

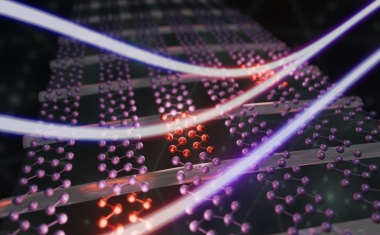

Doppelte Laserpulse schalten zwischen metallischer und isolierender Phase.

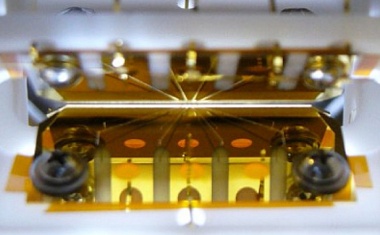

Mobiler Quantenkaskaden-Laser misst Methanemissionen über Gas- und Ölfeldern.

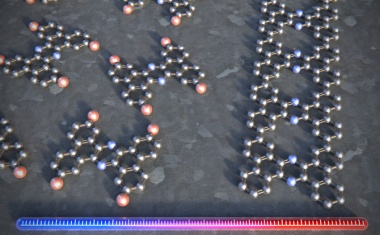

Mit Stickstoff dotierte Graphenstruktur zeigt halbleitende Eigenschaften.

Mit ARIADNE startet die vierte Säule der Kopernikus-Initiative des BMBF.

Bevorzugte Richtung der Schockwellen könnte mit Laborversuchen erklärt werden.

Leistungselektronik mit kompaktem und effizienten Aufbau.

Änderungen der elektronischen Struktur in Wolframtellurid sichtbar gemacht.

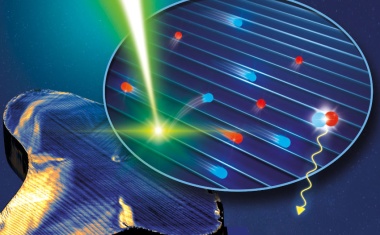

Nachwuchsgruppe „Quantum Communication Systems“ sucht nach Wegen zu einer sicheren Datenübertragung.

Der freigelegte Kern von Exoplanet TOI 849 b hat die gleiche Größe wie Neptun.

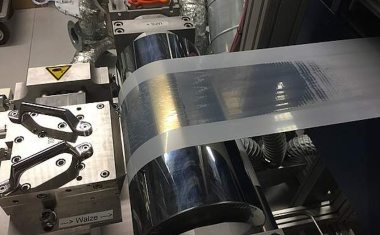

Detailanalyse weist einen Weg zu leistungsfähigeren Lithium-Ionen-Batterien.

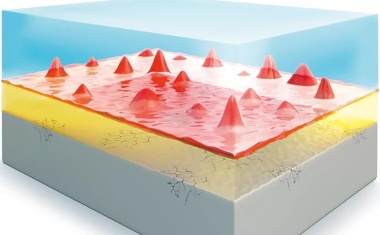

Neue Methode für Oberflächen mit maßgeschneiderten optischen und mechanischen Eigenschaften.

Alternativer Barcode soll bis 2022 zu einem ISO-Standard geführt werden.

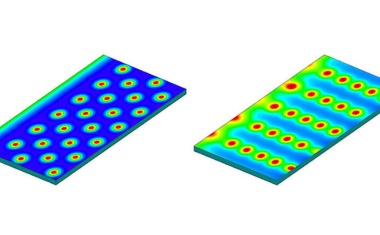

Magnetische Flussquanten mit Geschwindigkeiten von bis zu 15000 Metern pro Sekunde.

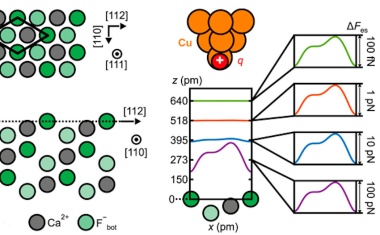

Computersimulationen zeigen Verschleiß und Reibung realer Werkstoffe auf atomarer Ebene.

Rasterkraftmikroskop weist winzige Kraft von nur 100 Femtonewton nach.

Neue DLR-Institute widmen sich der Mobilität der Zukunft.

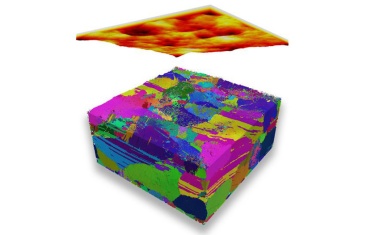

Mikroskopische Kristallstrukturen lenken den Ladungstransport in der Solarzelle.

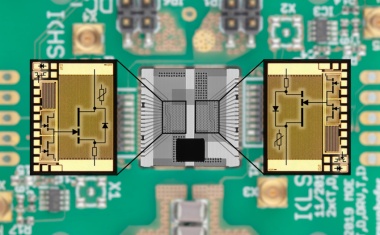

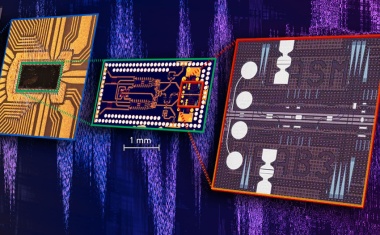

Kompakter Prozessor vereint photonische und elektronische Komponenten.

Einbettung von hydrophoben Molekülen in Wasser exakt analysiert.

Aufträge für sechs weitere Satelliten zur Erdbeobachtung vergeben.

Wie rechnet ein Quantencomputer, und wohin steuert dessen Entwicklung?