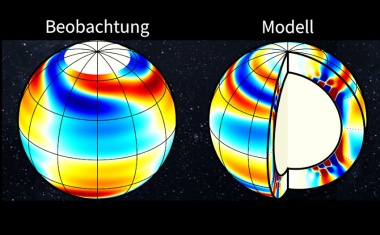

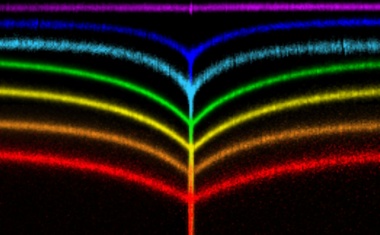

Die tiefen Töne der Sonne

Neue Schwingungen der Sonne mit sehr langen Perioden entdeckt.

Neue Schwingungen der Sonne mit sehr langen Perioden entdeckt.

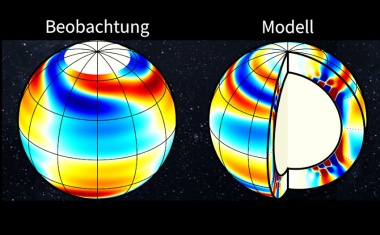

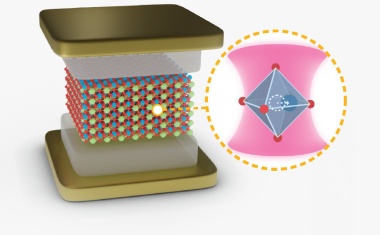

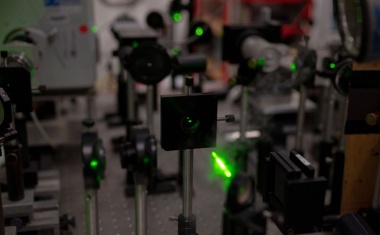

Eingeschlossenes Licht für die Erzeugung neuer Materialeigenschaften.

Theoretisches Konzept für eine Quanten-Wärmemaschine entwickelt.

Auf dem Jupitermond entsteht Wasserdampf durch Sublimation von gefrorenem Wasser.

Phasenübergang einer Wasserschicht auf einem Alkalimetall-Tropfen.

Physiker finden genaue Ursachen für die instabilen Flugbahnen.

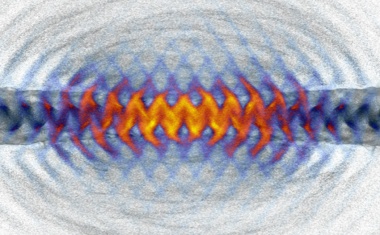

Echtzeitnachweis schlägt Brücke zwischen Akustik und Optik.

Neue Methode für Erforschung astrophysikalischer Prozesse im Labor.

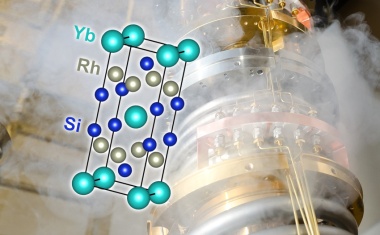

Topologisches Material für spintronische Anwendungen untersucht.

Exotische langreichweitige Wechselwirkungen in Halbleitern entdeckt.

Neue Methode spürt extrem lichtschwache Strukturen in weit entfernten Galaxien auf.

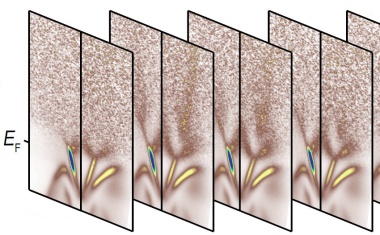

Neuer Ansatz zur Erklärung von Hochtemperatur-Supraleitern.

Zwei verschiedene Zustände für flüssiges Wasser offenbaren sich im festen Zustand.

Oberflächenkontakte fester Materialien haben einen Kapillarcharakter.

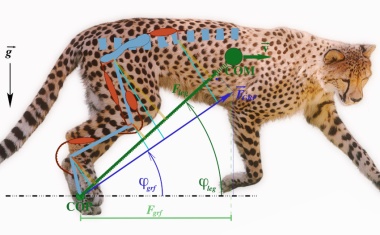

Biophysikalisches Modell erklärt das maximale Lauftempo von Tieren.

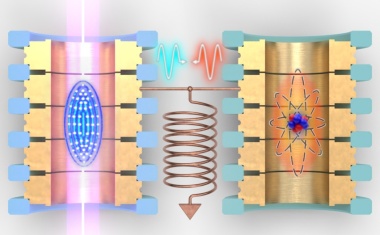

Kopplung von Schwingkreisen mit Laserkühlung erlaubt Kühlung beliebiger Ionen in Penningfallen.

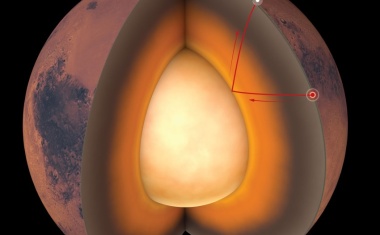

Seismische Daten der Marssonde InSight liefern überraschende Erkenntnisse zum Aufbau unseres Nachbarplaneten.

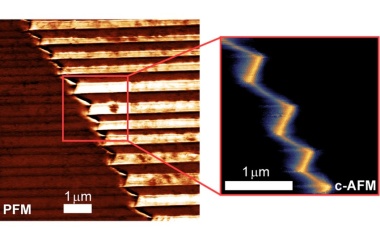

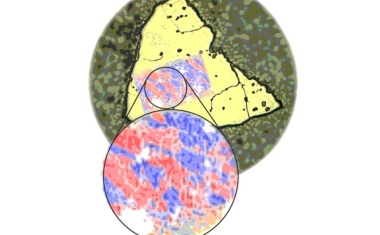

Nanometerdünne Domänenwände in nicht-oxidischem Material zeigen hohe Leitfähigkeit.

Kürzere Messzeiten helfen, lichtbedingte Beschädigungen biologischer Proben zu minimieren.

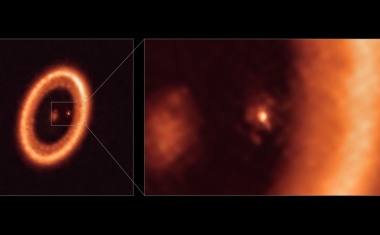

Erstmals mondbildende Scheibe um Jupiter-ähnlichen Exoplaneten nachgewiesen.

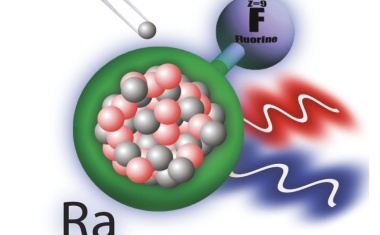

Isotopieverschiebung bei einigen Molekülen mit sehr schweren Atomkernen besonders stark.

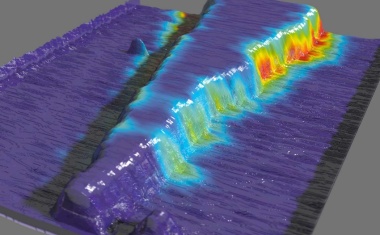

Zeitaufgelöste Fotografien der Plasmazündung im Wasser stützen neue Hypothesen.

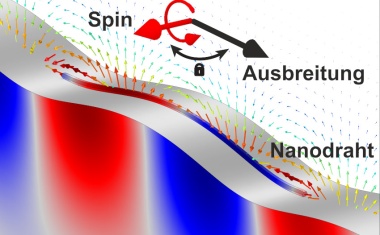

Eigenschaften topologischer Drähte verlieren sich bei sehr geringen Abständen.

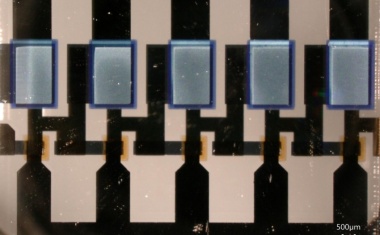

Organische Elektronik nähert sich dem Gigahertz-Bereich.

Zweidimensionales Material gewinnt bei tieferen Temperaturen überraschend an Mobilität.

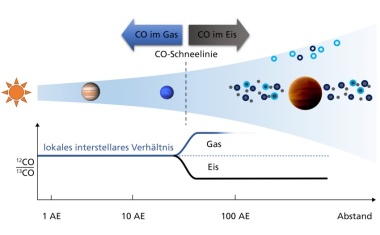

Spektroskopie an Kohlenmonoxid zeigt überraschend hohen Anteil an schwerem Kohlenstoff-Isotop.

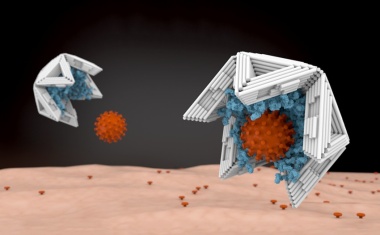

Mit DNA-Origami versehene Nanokapseln fangen Viren ein.

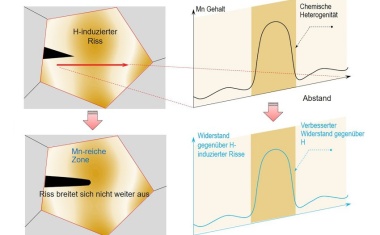

Hochfeste Stähle werden widerstandsfähiger gegen Rissbildung.

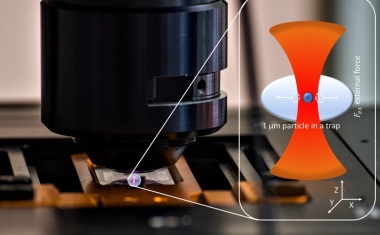

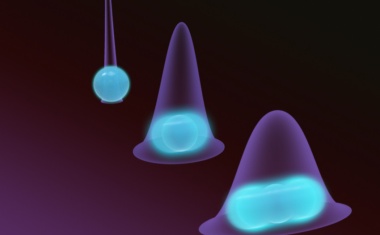

Komplexe Regelungstechnik kühlt kleine Glaskugel bis kurz vor die Grenzen der Heisenbergschen Unschärferelation.

Erstmals gelingt Beobachtung, wie freie Elektronen in einer Flüssigkeit Energie aus Laserlicht absorbieren.

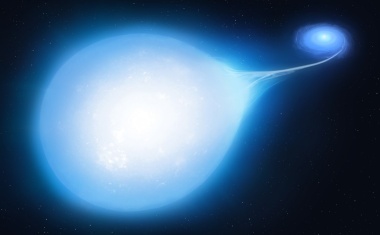

Zu Träne verformter Zwergstern füttert Partnerstern, was zu einer Supernova führen wird.

Analyse der Kristallstruktur offenbart Wachstumsprozesse und Schadenspotential bei Unwettern.

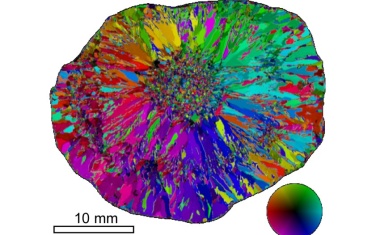

Ortsaufgelöste Bestimmung der Händigkeit chiraler Strukturen in polykristallinen Festkörpern.

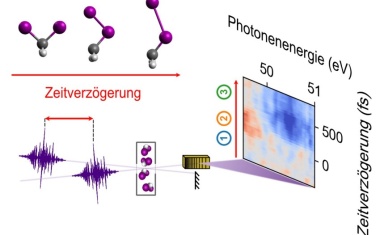

Zeitaufgelöste Absorptionsspektroskopie mit XUV-Lichtpulsen gelungen.

Neue Wege, um Quanteneigenschaften von Nanoteilchen zu nutzen.