Wenn Kontinente Pirouetten drehen

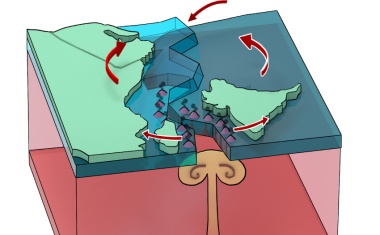

Supervulkan spreizte und verdrehte Erdkrustenplatten.

Supervulkan spreizte und verdrehte Erdkrustenplatten.

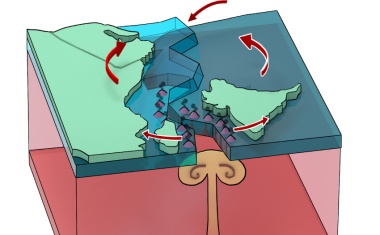

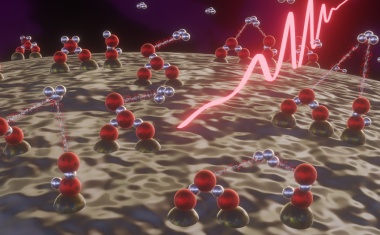

Phasenübergang zu polykristallinen Kohlenmonoxid-Eis untersucht.

Basis für dünne Bauelemente mit neuen elektronischen und optischen Eigenschaften.

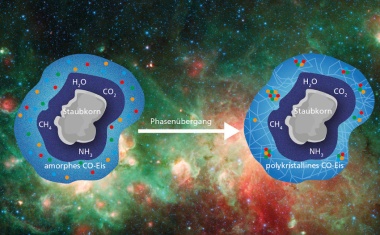

Vulkanisch-tektonische Prozesse als Ursache der ungewöhnlichen Topologie.

Wie die Suche nach Majorana-Nullmoden auch in die Irre führen kann.

Gedehnte Kohlenstoffschichten verändern ihre elektronischen Eigenschaften.

Wasserstoffion gilt als wichtiger Baustein für die Entstehung von Leben im Universum.

Experimenteller Nachweis von Wigner-Kristallen geglückt.

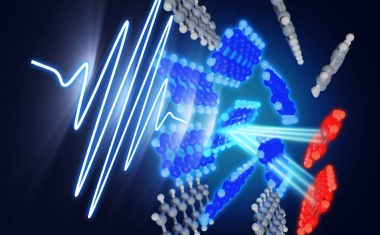

Echtzeitanalyse von Molekülen in Pentacen-Kristallen während des Spaltungsprozesses.

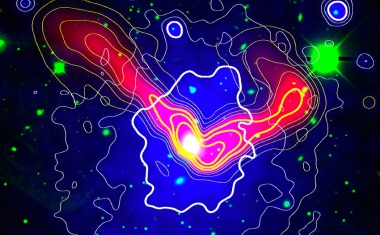

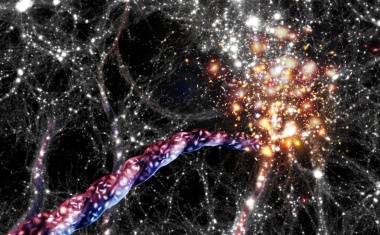

Extrem langer Gasfaden bildet eine galaktische Materiestraße.

LIGO und Virgo weisen Gravitationswellen von zwei Schwerkraftfallen nach.

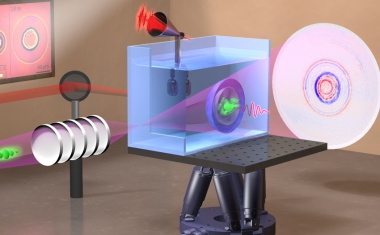

Neues Konzept könnte in vielen Laboren weltweit umgesetzt werden.

Neue Methode zur Bestimmung des Quantenzustands in Quantensimulatoren.

Neue Methoden für die Chip-Materialien der Zukunft.

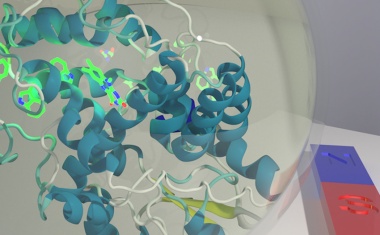

Das Eiweiß Cryptochrom 4 ist vermutlich der seit langem gesuchte Magnetsensor.

Strontiumruthenat verhält sich doch ähnlich wie bekannte Hochtemperatur-Supraleiter.

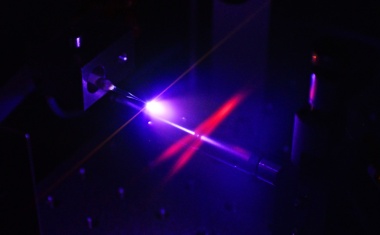

Lichtwellen werden durch eine neue Art von Unordnung auf kleinste Raumbereiche begrenzt.

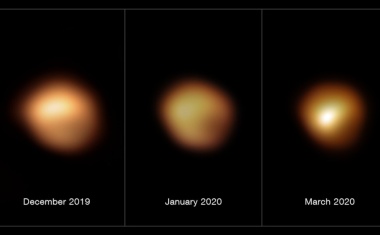

Ursache für ungewöhnlichen Helligkeitseinbruch geklärt.

Neues Verfahren ermittelt physikalische Eigenschaften von Erythrozyten.

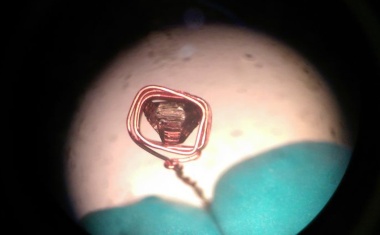

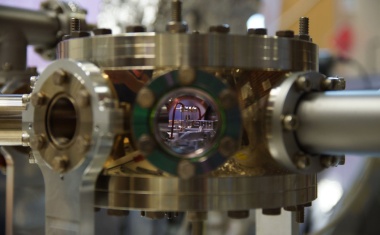

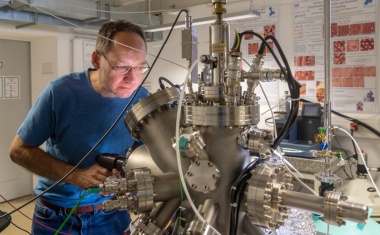

Neue Methode für die Analyse von Oberflächen transparenter Kristalle.

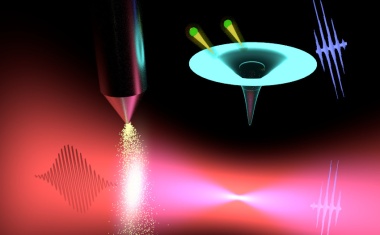

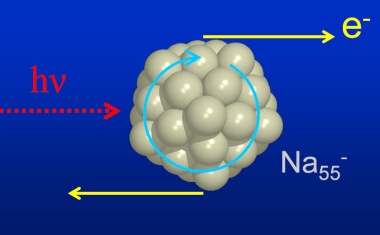

Bisher unbekannter Quanteneffekt in den Winkelverteilungen von Photoelektronen.

Ströme aus Galaxien drehen sich auf Skalen von Hunderten von Millionen Lichtjahren.

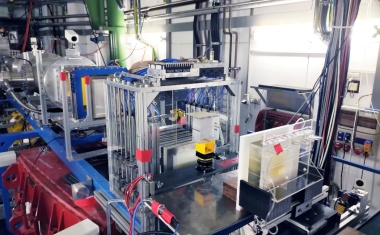

Neues Verfahren für ultraschnelle, hochdosierte Schwerionen-Bestrahlung getestet.

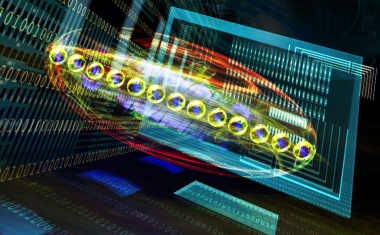

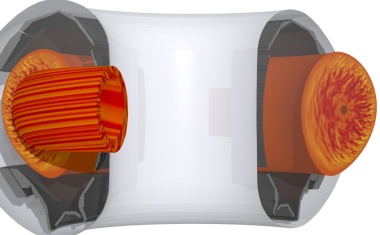

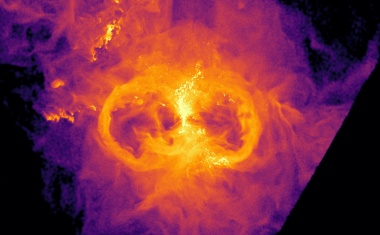

Digitale Zwillinge können komplexe Fusionsplasmen gut beschreiben.

Neue Klassifizierung identifiziert Schlüsselmechanismen für Ausbrüche.

Elektronische Struktur des Materials beeinflusst Dauer des Prozesses.

Computersimulationen zeigen unerwarteten Effekt bei Satellitengalaxien.

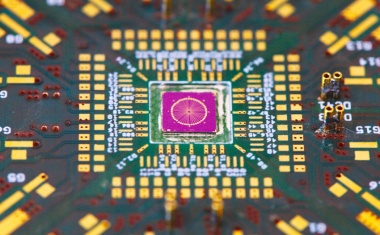

Isolatoren als Fehlerquelle von Quantencomputern erstmals quantifiziert.

Neuer Weg hin zu ultradünnen und funktionellen Materialien.

Neue Modellrechnungen erklären alle wichtigen bekannten Sonnenzyklen.

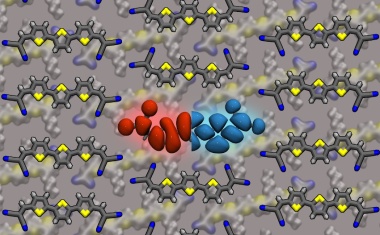

Feinabstimmung durch Mischen verschiedener halbleitender Moleküle möglich.

Berechnungen zeigen, dass die Monde auch eine Atmosphäre haben können.

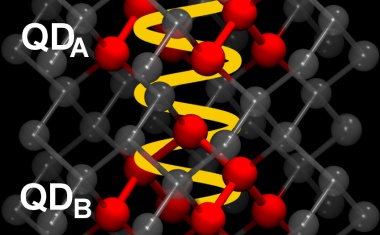

Nanokristalle tauschen kontrolliert Energie des Lichts aus und speichern diese.

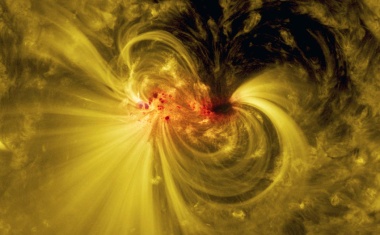

Solar Orbiter liefert Erkenntnisse über das einzigartige Magnetfeld.

Rückschlüsse auf die Zustandsgleichung von Wasser bei sehr hohem Druck möglich.