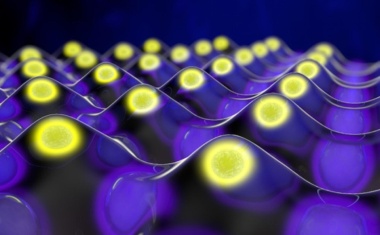

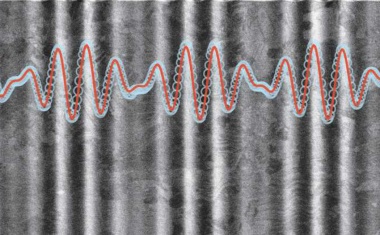

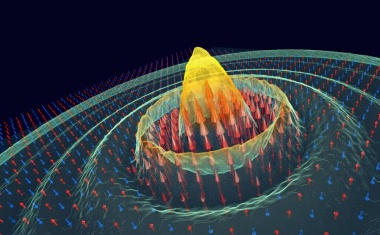

Oszillationen in Supra-Flüssigkeiten

Wie Suprafluide reibungsfrei um Hindernisse fließen können.

Wie Suprafluide reibungsfrei um Hindernisse fließen können.

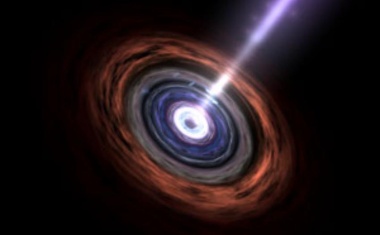

Neuer Einblick in die Entstehung von Sternen und Planeten.

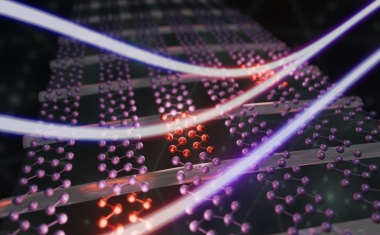

Doppelte Laserpulse schalten zwischen metallischer und isolierender Phase.

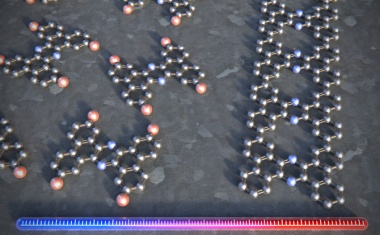

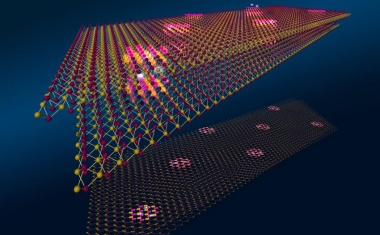

Mit Stickstoff dotierte Graphenstruktur zeigt halbleitende Eigenschaften.

Bevorzugte Richtung der Schockwellen könnte mit Laborversuchen erklärt werden.

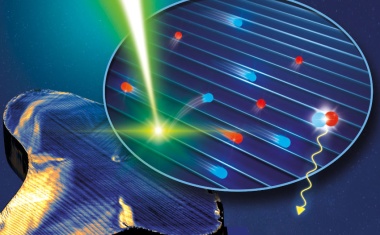

Änderungen der elektronischen Struktur in Wolframtellurid sichtbar gemacht.

Der freigelegte Kern von Exoplanet TOI 849 b hat die gleiche Größe wie Neptun.

Neue Methode für Oberflächen mit maßgeschneiderten optischen und mechanischen Eigenschaften.

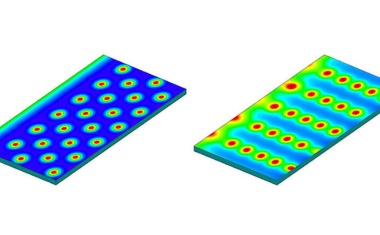

Magnetische Flussquanten mit Geschwindigkeiten von bis zu 15000 Metern pro Sekunde.

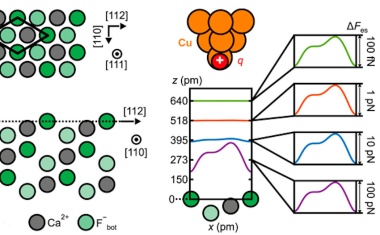

Rasterkraftmikroskop weist winzige Kraft von nur 100 Femtonewton nach.

Mikroskopische Kristallstrukturen lenken den Ladungstransport in der Solarzelle.

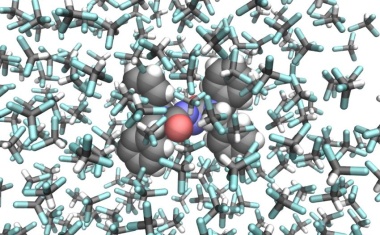

Einbettung von hydrophoben Molekülen in Wasser exakt analysiert.

Wie rechnet ein Quantencomputer, und wohin steuert dessen Entwicklung?

Neue Quelle für sehr energiereiche kosmische Gammastrahlung nachgewiesen.

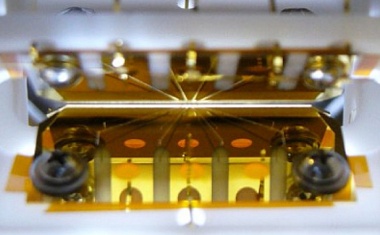

Neuartiges Lichtmikroskop erreicht eine Auflösung von einigen zehn Pikometern.

Bislang unbekannter Mechanismus für optische Nichtlinearität entdeckt.

Bestätigung des selten vorkommenden kompetitiven Doppeltgammazerfalls.

Sternflecken erklären ungewöhnlich starken Helligkeitsabfall von Beteigeuze.

Trotz drückender Wassermassen sind explosive Vulkanausbrüche im tiefen Meer möglich.

Experimenteller Nachweis hilft beim Verständnis von Strukturen für die Quantenkommunikation.

Neue Methode soll optische Bauteile leistungsfähiger und kompakter machen.

Übergangsmetalldichalcogenid vielversprechend zum Studium exotischer korrelierter Phänomene wie der Hochtemperatur-Supraleitung.

Rund ein Dutzend Galaxien zeigt periodische Veränderungen ihrer Gammastrahlen-Aktivität.

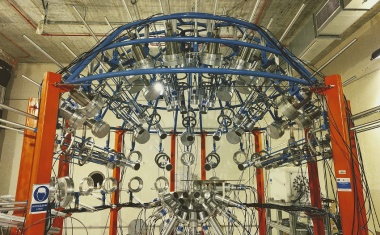

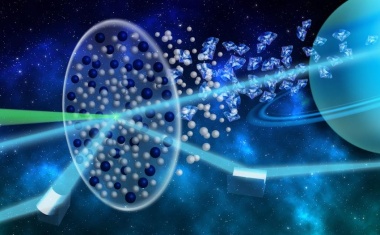

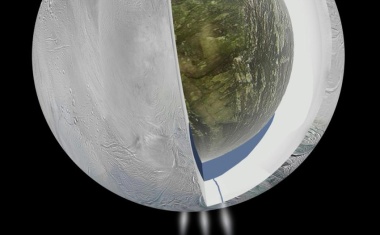

Warme, dichte Materie wie im Planeteninneren mit Röntgenstreuung untersucht.

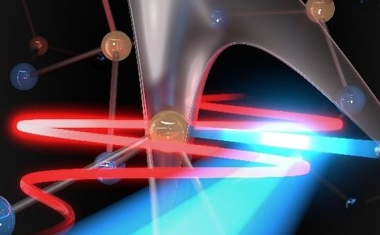

Antiferromagnete mit Terahertz-Lichtpulsen in neuen magnetischen Zustand gebracht.

Effektive Theorien in Vielteilchensystemen lassen sich mit Quantensimulatoren experimentell ableiten.

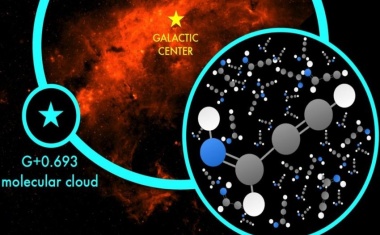

Wichtiges Molekül für Synthese von Aminosäuren in galaktischer Molekülwolke entdeckt.

Chaotische Turbulenz hilft bei der Erzeugung von Frequenzkämmen.

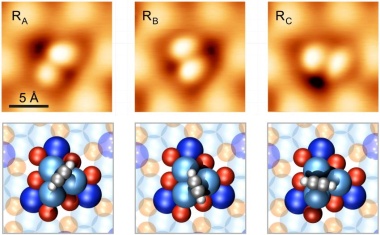

Ablauf eines Nanoschalters zeigt Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.

Neues theoretisches Modell umfasst verschiedene physikalische Regime und Szenarien dieses Materiezustands.

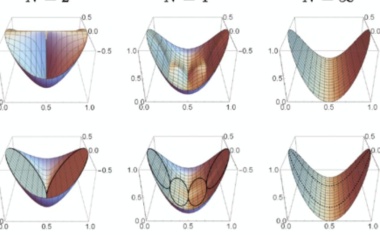

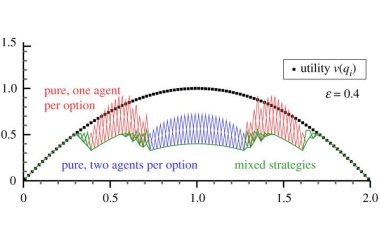

Laut spieltheoretischer Studie kann Neid gepaart mit Wettbewerb eine Gesellschaft in eine obere und eine untere Klasse trennen.

Winziger molekularer Motor ermöglicht sogar Untersuchung der Energiedissipation bei Tunnelvorgängen.

Spektrale Muster biogener Aminosäuren lassen sich mit den Instrumenten der nächsten Sondengeneration identifizieren.

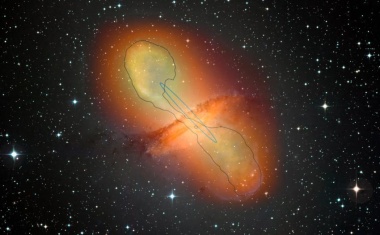

Der Jet des zentralen schwarzen Loches von Centaurus A zeigt Teilchenbeschleunigung über Tausende von Lichtjahren.

Laborversuche zu Vesikeln zeigen möglichen Weg zur Entstehung des ersten Lebens auf.