Q.ANT verstärkt operative Führung

Physiker Lars Bach übernahm zum 1. Februar die neu geschaffene Position des Produktionsverantwortlichen.

Physiker Lars Bach übernahm zum 1. Februar die neu geschaffene Position des Produktionsverantwortlichen.

IFuEL-Projekt bekommt 14 Millionen Euro für fünf beteiligte Institute, koordiniert von DESY und der Universität Hamburg.

Forschende verfolgen präzise den zeitlichen Verlauf des ETMD-Prozesses in einem Modellsystem und verstehen so die Entstehung von Strahlenschäden besser.

PI bleibt eigenständige operative Einheit, behält Namen, Marke und globale Marktpräsenz.

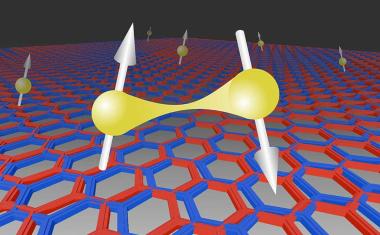

Neuartige Form des Magnetismus ist geeignet für Datenspeicher der Zukunft.

Deutsche Physikalische Gesellschaft und Uni Erlangen-Nürnberg laden zur Frühjahrstagung ein.

Vor 100 Jahren starb der Entdecker der Supraleitung, der niederländische Nobelpreisträger Heike Kamerlingh Onnes.

Schweizer Bundespräsident bewilligt Förderantrag eines großen Konsortiums, angeführt vom Paul Scherrer Institut und der Universität Zürich.

Nanostruktur entscheidet, was an Grenzflächen im Permanentmagneten passiert.

Kombination völlig unterschiedlicher Mikroskopie-Methoden kann optische Dichte einer Probe punktgenau messen.

670 in Deutschland entwickelte multi-PMT digital optical modules am Südpol installiert.

Der Fachverband für Strahlenschutz, das Jenaer Zentrum für Romantikforschung und weitere Institutionen würdigen das gerade so unsichtbare Violett.

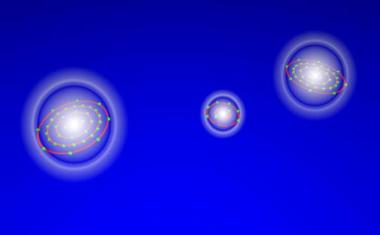

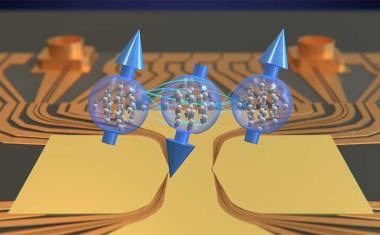

Mit räumlich getrennten verschränkten Wolken lässt sich die Messunsicherheit für die räumliche Verteilung eines elektromagnetischen Felds minimieren.

Wie weit sehen wir beim Blick in den Nachthimmel mit bloßem Auge? Ein Artikel in der aktuellen „Physik in unserer Zeit“ gibt Aufschluss.

Internationales Forschungsteam entwickelt neue Methode zur Herstellung des 2D-Materials.

Datenübertragung, autonomes Fahren und lichtbasierte Computer könnten von neuen VCSEL-Diodenlasern profitieren.

Rudolf-Kaiser-Stiftung ruft dazu auf, sich für ihren mit 30.000 Euro dotierten Rudolf-Kaiser-Preis 2026 zu bewerben.

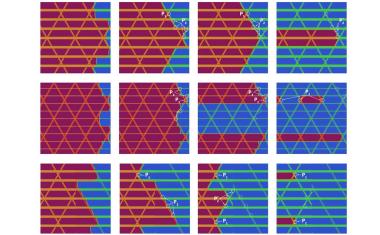

Direkte mikroskopische Verbindung zwischen einem korrelierten Normalzustand und der entstehenden Supraleitung in Moiré-Materialien entdeckt.

Der Erfolg dieses Starts bestätigt die Bereitschaft Europas im Bereich der Schwerlast-Kapazitäten.

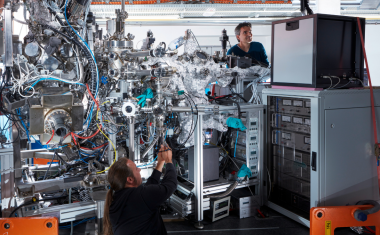

Internationales Team zeigt, wie modernste Röntgenmethoden zentrale Hürden der Quantenentwicklung überwinden können.

Das seit Jahren aktive Bündnis LASER.region.AACHEN hat sich zum eingetragenen Verein zusammengeschlossen.

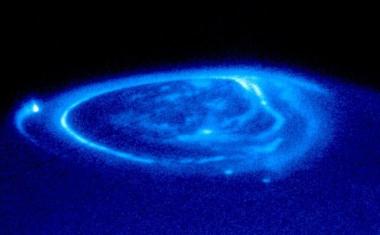

Suche nach dem Ursprung des Amaterasu-Teilchens wirft neuen analytischen Ansatz für die Bestimmung von Quellen ultrahochenergetischer kosmischer Strahlung ab.

Deutsche Physikalische Gesellschaft und Technische Universität Dresden laden zur Frühjahrstagung ein.

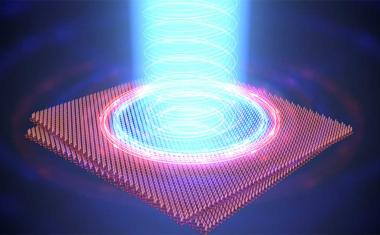

Laserpuls ist in der Lage, beliebige und anpassbare topologische Schaltkreise auf einem Chip optisch zu erzeugen.

Stefan Schoppmann vom PRISMA Detektorlabor erhält ICFA Early Career Instrumentation Award.

Ein Feuer im Umfeld des Beschleunigers UNILAC beeinträchtigt den Betrieb des Darmstädter Forschungszentrums.

Der langjährige CEO Markus Hersche wechselt wie geplant in den Verwaltungsrat.

Team misst erstmals Ionisation in einer Dunkelwolke mithilfe des James-Webb-Teleskops.

Bei den „Photonik-Oscars“ gewinnen TOPTICA Photonics und LightTrans die Kategorien Quantum Tech und XR Tech.

Eine Arbeit der TU Wien liefert eine überraschende neue Erklärung für den Zusammenhang von Magnetismus und Supraleitung.

Kaufpreis beträgt 570 Millionen Euro, 230 Mitarbeitende wechseln zu Infineon.

Das Internationale Quantenjahr wird mit einer Zeremonie in Ghanas Hauptstadt Accra enden, die sich live im Web verfolgen lässt.

DLR erhält Fördermittel für das Human Exploration Control Center HECC am Standort Oberpfaffenhofen.

Quantenforschende aus Stuttgart und Würzburg entwickeln neuartige Einzelphotonenquelle bei Telekommunikationswellenlängen.

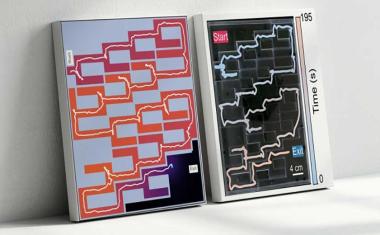

Winzige Tropfen können sich wie lebende Zellen einen Weg durch unbekannte Umgebungen bahnen – und das ohne Sensoren, Computer oder externe Steuerung.