Spinaron: Neuer Quanteneffekt erstmals nachgewiesen

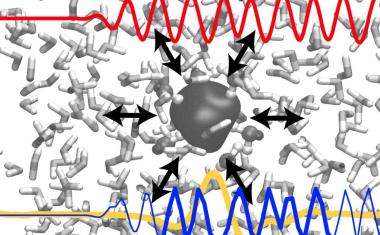

Spin eines Kobalt-Atoms auf einer Kupfer-Fläche schaltet permanent hin und her – und regt so Kupfer-Elektronen an.

Spin eines Kobalt-Atoms auf einer Kupfer-Fläche schaltet permanent hin und her – und regt so Kupfer-Elektronen an.

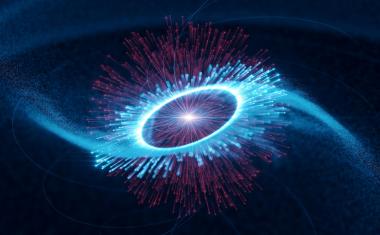

Helixförmige Filamente nahe am Ursprung des Jets machen neue theoretische Modelle erforderlich.

Forscher erzeugen erstmals mehrere Quasiteilchen gleichzeitig und beobachten deren Wechselwirkung.

Vulkanausbruch von 1650 mithilfe von dreidimensionaler Seismik rekonstruiert.

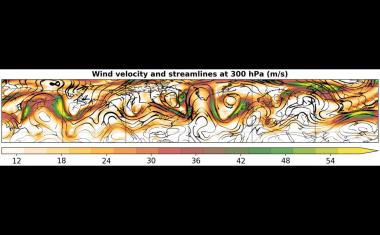

Phasengeschwindigkeit der Jetstream-Wellen hat sich auf der nördlichen Hemisphäre nicht signifikant geändert.

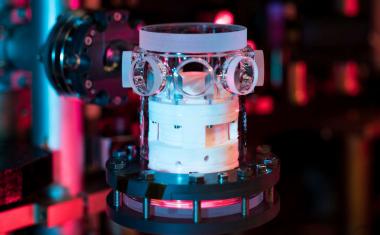

Ultragenaues Quantengas-Mikroskop für die Beobachtung magnetischer Quantenmaterie entwickelt.

Neue Studie stellt herkömmliche Vorstellungen der Sternentstehung infrage.

Neue Methode im Grenzgebiet von Mathematik und Physik vereinfacht Simulation supraleitender Materialien.

Adaptives optisches neuronales Netz verbindet einige Tausend künstliche Neuronen.

Große Fresnel-Linse könnte Sonnenlicht bündeln und den Staub schmelzen.

Extragalaktische Radioausbrüche helfen bei der Suche nach fehlender Materie.

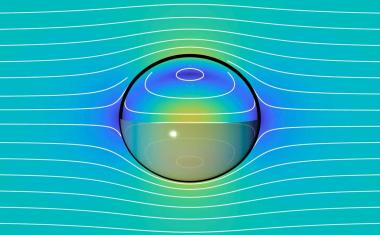

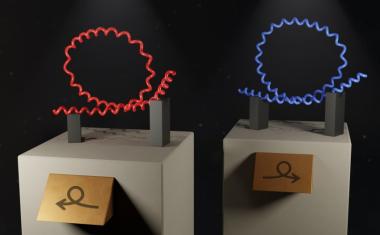

Allgemeines Theorem beschreibt die für den Antrieb benötigte minimale Energie.

Multiphoton-Ionisation von Molekülen mit einem Femtosekunden-Impuls erzeugt freie Elektronen.

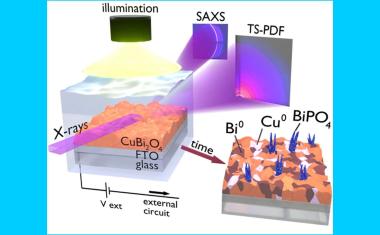

Neues Verfahren ermöglicht Bestimmung struktureller Veränderungen von PEC-Materialien unter realistischen Betriebsbedingungen.

Computersimulation der Strahlung einer Kilonova zeigt ähnliche Abfolge spektroskopischer Merkmale.

Forschungsteam gelingt es erstmals, Elektronen in einer Nanometer kleinen Struktur zu beschleunigen.

Lichtinduzierter Zustand wurde direkt beobachtet und hält bei Raumtemperatur hundert Pikosekunden lang an.

Forscher untersuchen Auswirkungen von Stürmen auf den tropischen Pazifik.

Neuen Erkenntnisse sollen helfen, Flugzeuge effizienter, umweltfreundlicher und leiser zu machen.

Gaia-Daten zeigen mehr als eine halbe Million neuer Sterne in Omega Centauri.

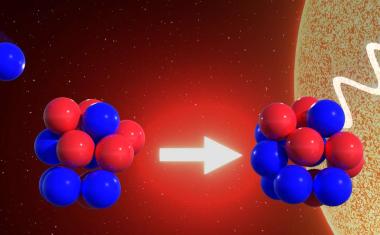

Neue Messung zeigt langsameren Einbrennprozess des Wasserstoffbrennens.

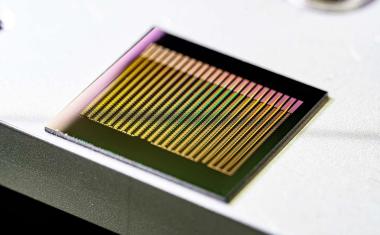

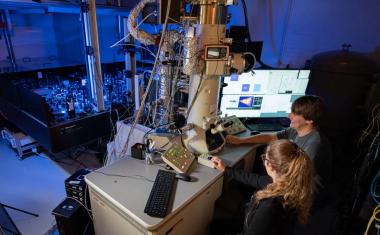

Maßgeschneiderte Elektronenpulse für verbesserte Elektronenmikroskopie.

Neues Material vereinbart ausgeprägte Chiralität bei Emission mit hoher Quantenausbeute der Photolumineszenz.

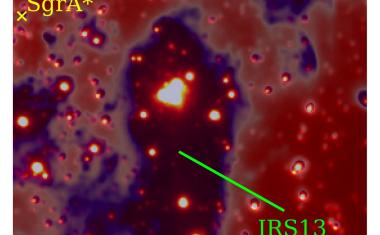

Ungewöhnlich junge Sterne in unmittelbarer Umgebung des zentralen supermassiven Schwarzen Lochs entdeckt.

Bildung und Entwicklung von Meeres-Sedimenten in Beckenexperiment erforscht.

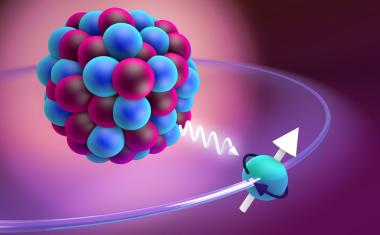

Gitterrechnungen zum Proton-Radius weisen auf kleineren Wert hin, der mit dem Standardmodell verträglich ist.

Erstmals gelingt der experimentelle Nachweis des lange gesuchten Sauerstoff-Isotops.

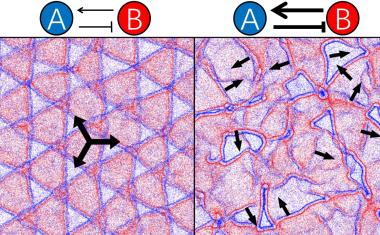

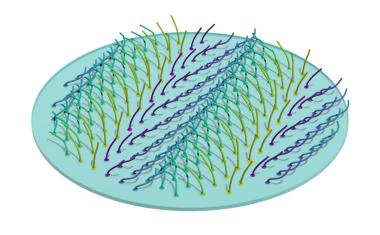

Neues Modell belegt dynamische Musterbildung von Bakterienarten.

Chiralität von Molekülen ist auch für ihre Knotenbildung entscheidend.

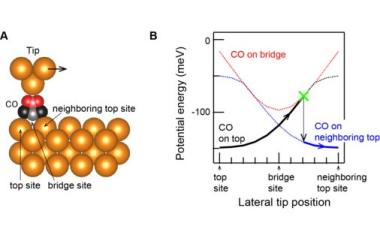

Verschieben eines Kohlenstoffmonoxid-Moleküls über eine Metalloberfläche zeigt Quantencharakter der dynamischen Reibung.

Extrem energiereiche Gammastrahlung stellt bisherige Modelle zu ihrer Entstehung in Frage.

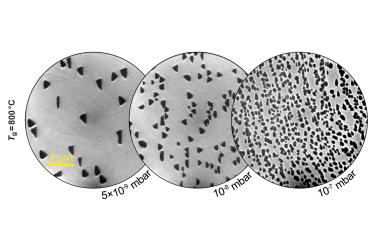

Wichtige Parameter zur Produktion von hochwertigem hexagonalem Bornitrid identifiziert.

Messung des g-Faktors des Elektrons in wasserstoffartigem Zinn bestätigt das Standardmodell der Teilchenphysik.

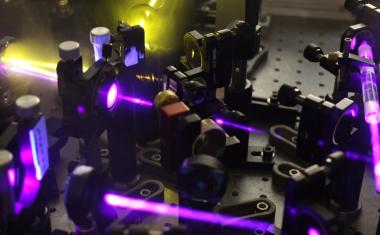

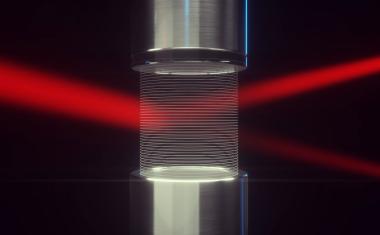

Schallwellen steuern Laserstrahlen durch Modulierung der Luftdichte.

Zilien in Randregion übernehmen die Rolle eines Schrittmachers.