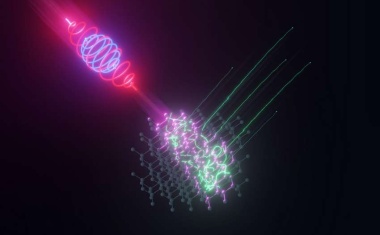

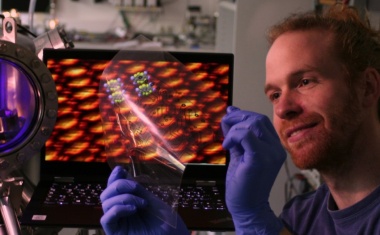

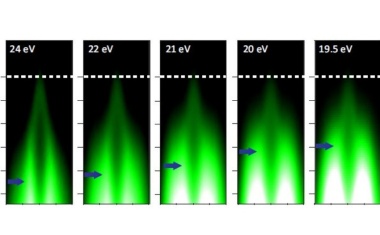

Laserschleifen erzeugen ultraschnelle elektrische Ströme in Festkörpern

Neue Erkenntnisse für die Entwicklung ultraschneller optoelektronischer Bauelemente.

Neue Erkenntnisse für die Entwicklung ultraschneller optoelektronischer Bauelemente.

Biophysiker Lars Kaestner ist der Ursache einer speziellen Form der Blutarmut auf der Spur.

Stromwirkungsgrad von nahezu 100 Prozent bei 45 Prozent höherer Energiedichte.

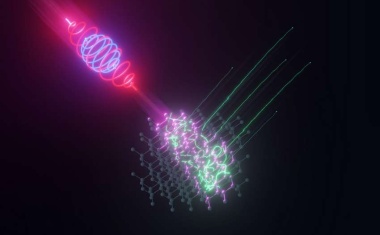

Neues Modell liefert Erkenntnisse für Anwendungen von der Planetenforschung bis zum 3D-Druck.

Quantenphysiker designen ein neues Zukunftsmaterial.

Gründung des Fördervereins „Advanced UV for Life“.

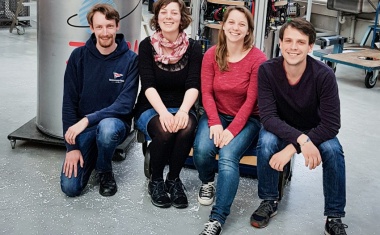

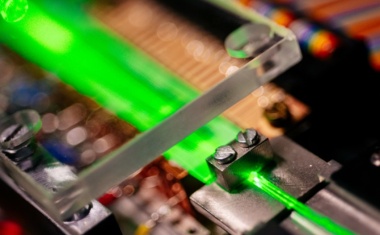

Mithilfe starker Laserpulse lassen sich Terahertz-Felder direkt an einer gewünschten Stelle generieren.

Forscher finden weiteren Hinweis auf Abweichungen vom Standardmodell.

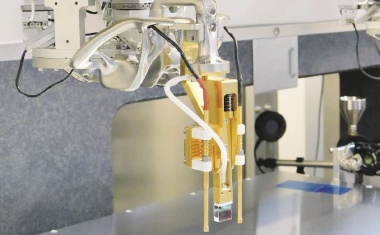

Präzisionsgreifarm aus dem 3D-Drucker für die Montage von Weltraumkomponenten im Reinraum.

Mit einem raffinierten Verfahren lassen sich Objekte akustisch verbergen oder vorspiegeln.

Matthias Maurer ist bereit für seine erste Mission zur Internationalen Raumstation. Sein Kollege Thomas Pesquet wird demnächst ISS-Kommandant.

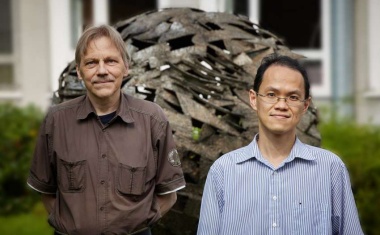

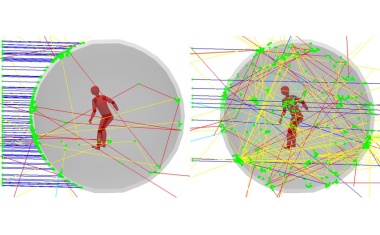

Zwei der zehn diesjährigen Ig Nobel-Preise gehen an Arbeiten, die das Verhalten von Fußgängern untersucht haben.

Neue Methode überprüft die Verlässlichkeit komplexer Berechnungen anhand mehrerer Quantencomputer.

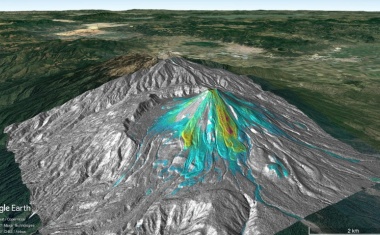

Frühe Anzeichen von Vulkanausbrüchen mit lernenden Algorithmen besser deuten.

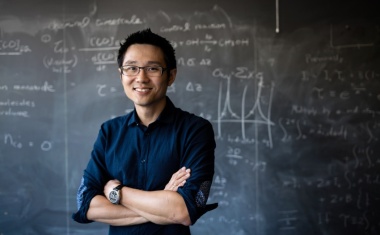

Neue Professur für ultraschnelle Mikroskopie und Photonik an der TU Dresden.

Extrem dünne organische Deckschicht auf Silberelektroden verbessert die Kontaktfähigkeit.

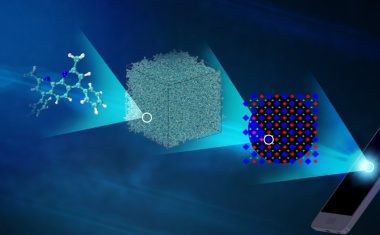

Molekulare Bibliothek typischer OLED-Materialien ist frei zugänglich.

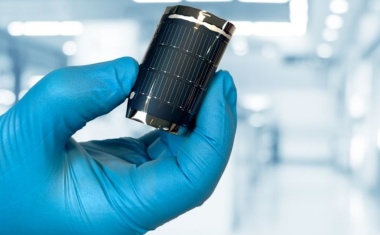

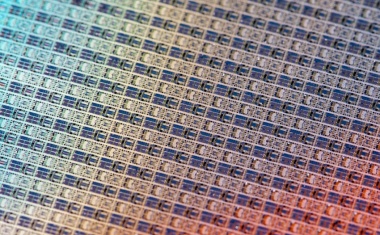

CIGS-Solarzellen erzielen neuen Wirkungsgradrekord.

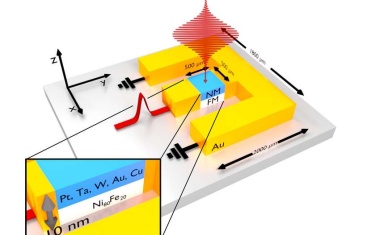

Robustes topologisches Material ist ferromagnetisch bis knapp fünfzig Kelvin.

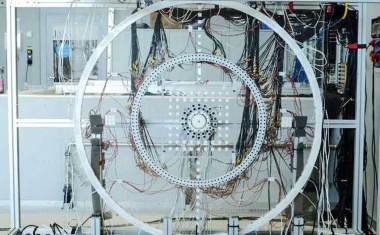

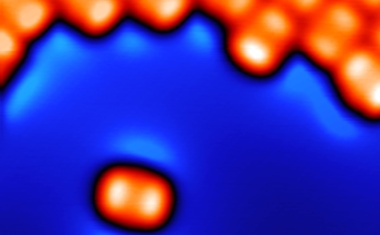

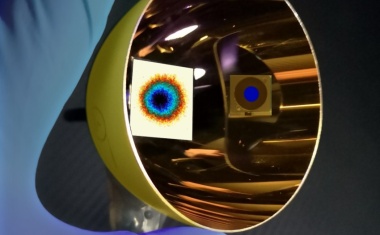

Kühlung per adiabatischer Entmagnetisierung ermöglicht extrem rauscharmes Rastertunnelmikroskop-

Neuer Lösungsansatz zu Phasenkurven erleichtert Analyse astrophysikalischer Beobachtungen.

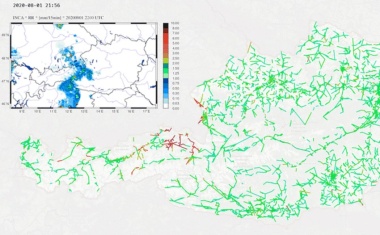

Mobilfunkdaten können wertvolle Informationen bei schwierigen Wetterlagen liefern.

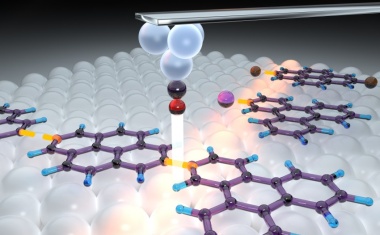

Spitze eines Rasterkraftmikroskops manipuliert gezielt molekulare Nanostrukturen.

Die neue Ausgabe von „Physik in unserer Zeit“ befasst sich mit der Neubestimmung des Kilogramms.

Freiluftlabor reduziert Fehler bei Leistungsangaben von Photovoltaik-Anlagen.

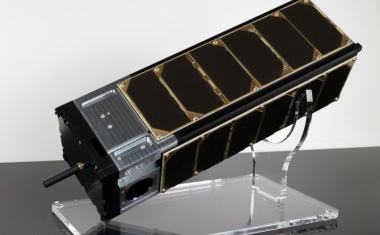

Datenübertragung per Q- und W-Band im niedrigen Erdorbit getestet.

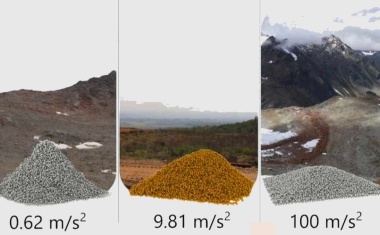

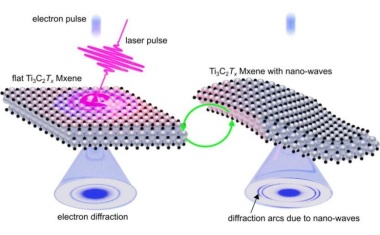

Mxene lassen sich per Laserpuls zwischen unterschiedlichen Formen hin- und herschalten.

Simulationen zeigen optimalen Schutz vor Weltraumstrahlung durch passend dicke Abschirmung.

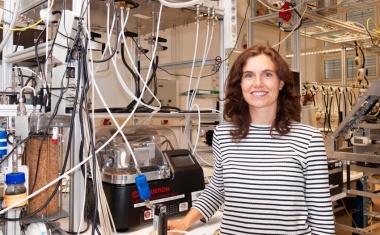

Neue Lehrstuhlinhaberin für Aerosol- und Wolkenmikrophysik in Leipzig.

Kontaktfreie thermische Manipulation ermöglicht vielfältige Anwendungen bis hin zur Biophysik.

Verbundprojekt zu sparsamen Leistungshalbleitern gewinnt Silber bei Innovationswettbewerb.

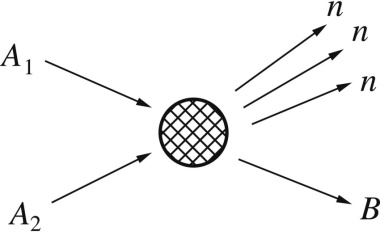

Bedeutung von Symmetrien bei Kernreaktionen untersucht.

Niedersachsen verstärkt Anstrengungen zum Bau eines skalierbaren Quantencomputers.

Materiewellenlinsensystem hält Bose-Einstein-Kondensat zusammen und macht tiefste Temperaturen möglich.

Millionenförderung für internationales Forschungszentrum zu photonischem Quantencomputing.