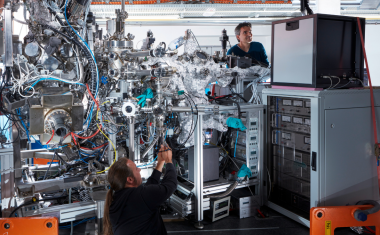

Bosch-Team gewinnt Deutschen Zukunftspreis 2025

Die Preisträger haben einen neuen Brennstoffzellen-Antrieb für schwere Lkw entwickelt, der emissionsfreien Fernverkehr ermöglicht.

Die Preisträger haben einen neuen Brennstoffzellen-Antrieb für schwere Lkw entwickelt, der emissionsfreien Fernverkehr ermöglicht.

Energiewende im Bahnstromnetz: Photovoltaikertrag direkt einspeisen durch innovative Wechselrichter.

Photonen bevorzugen von zwei möglichen Zuständen denjenigen, in denen sich schon viele befinden.

„Exoplaneten und ihre Atmosphären“ konzentriert sich auf Klima und Atmosphäre ferner Welten.

Ein Team von Jülich Supercomputing Centre und NVIDIA hat einen neuen Simulationsrekord mit Europas erstem Exascale-Supercomputer aufgestellt.

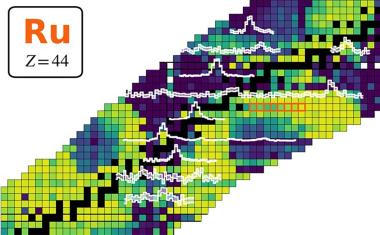

Erstmals Hinweise auf eine dreiachsige Struktur im Verlauf der Kernradien kurzlebiger Rutheniumisotope entdeckt.

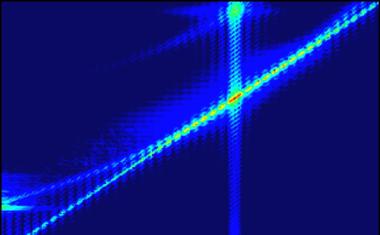

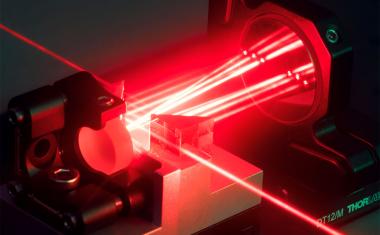

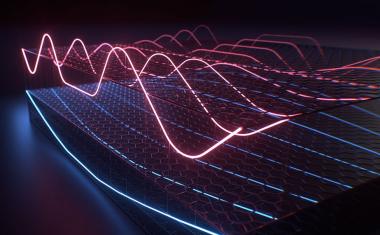

Ein Forscherteam vom Max-Born-Institut und von DESY hat einen Weg gefunden, Attosekundenpulse bei hoher Leistung zu fokussieren.

Die umfangreiche Aufrüstung des Paranal-Observatoriums verbessert die Beobachtungskapazität und die Abdeckung des südlichen Sternhimmels.

Forschende der Universität Duisburg-Essen haben gezeigt, wie sich das zufällige Rauschen, das der quantenmechanische Tunneleffekt verursacht, gezielt beeinflussen und nutzen lässt.

Die physikalischen Gesellschaften Japans und Deutschlands unterzeichneten in Münster eine „Erklärung für die Zukunft“.

Internationales Team erzielt Magnetfeldausbreitung mit Supraleitern – neue Möglichkeiten für zukünftige Informationssysteme.

Das 1959 gegründete Unternehmen für professionelle Optik mit Hauptsitz in Hanamaki, Japan, wird wieder unabhängig, die Europazentrale in Düsseldorf ausgebaut.

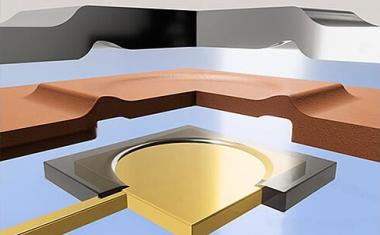

Physiker der Universität Würzburg haben mit optischen Antennen und einem cleveren Design extrem kleine Pixel entwickelt. Diese lassen sich zum Beispiel in kompakten AR-Brillen einsetzen.

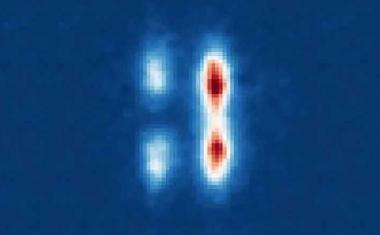

Forschende aus Göttingen und Lausanne haben eine neue Methode entwickelt, mit der sich Quantenlicht mithilfe eines Elektronenstrahls erzeugen lässt.

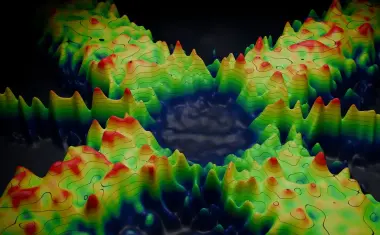

TUM-Forschende enthüllen überraschendes Wachstum von zerstörerischen Dendriten in Elektrolyten.

Forschungsteam identifiziert häufige Umgebungsbedingungen bei ihrer Entstehung und liefert erste Anhaltspunkte für den Einfluss auf das Klima.

Innovatives und vielfältig anwendbares System für eine neue Generation von Femtosekundenlasern mit einer Konversionsrate von bis zu 81 Prozent.

Der nordamerikanische Spektrometriespezialist ist der jüngste Neuzugang zu den Unternehmen, die unter dem Namen FOSS Photonics zusammengefasst sind.

Die DPG-Preisträgerinnen und -Preisträger für das Jahr 2026 stehen fest.

Elektronen mit genügend Energie, die den Ausgang nicht finden – einfache Situation, verwirrende Ergebnisse.

Mehrere Sonnenflares und koronale Massenauswürfe ereigneten sich vom 9. bis 11. November und führen derzeit bis Süddeutschland zu Polarlichtern.

Kieler Physik löst jahrzehntelanges Rätsel in einem Quantenmaterial – Polaronen erklären, warum die elektrische Leitfähigkeit plötzlich verschwindet.

Stiftung zeichnet zwei Physikerinnen und drei Physiker im frühen Karrierestadium mit je 100.000 Euro aus.

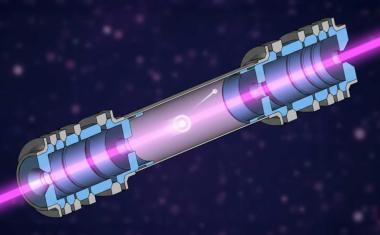

Um die chemischen Eigenschaften und die Reaktionsfähigkeit der seltensten und am wenigsten erforschten Elemente besser zu verstehen, wurde an der ISOLDE-Anlage des CERN eine neue Methode entwickelt.

DFG-Forschungsgruppe POPULAR führt nun universitätsübergreifend Alterungsuntersuchungen an den organischen Zellen durch.

Auf der Blechexpo Messe gewann der italienische Konzern mit dem Giga Laser Next System in der Kategorie Blech-, Rohr- und Profilbearbeitung.

Ein neuer topologischer Isolator funktioniert nicht nur bei sehr tiefen Temperaturen – dank eines speziellen Quantentopfes.

Gibt es unterschiedliche Arten von Schwarzen Löchern? Neue Methode zusammen mit hochaufgelösten Beobachtungen stellt Einsteins Relativitätstheorie auf den Prüfstand.

Die Auszeichnung würdigt Forschende für ihre herausragende und innovative interdisziplinäre Arbeit und ihr außergewöhnliches Potenzial als Führungspersonen.

Umfangreichen Modellsimulationen und Versuche mit Mikrorobotern zeigen Wettstreit zwischen Aktivität und Coulombreibung auf.

Van-der-Waals-Heterostrukturen können auf natürliche Weise als Resonatoren für langwelliges Terahertz-Licht dienen.

Neues Unternehmenszentrum für Kundenanwendungen in der Lasermaterialbearbeitung.

Nuklearchemiker und Kernphysiker der Universität zu Köln fügen der Nuklidkarte ein neues Detail hinzu.

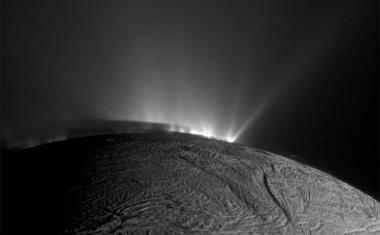

Eiskristalle und einige potenziell biologisch relevante organische Moleküle stammen aus einem Ozean im Innern des Saturnmonds.

Lange Nacht der Quantenphysik an der Uni Würzburg am 14. November 2025 mit Prime-Time-Vortrag von Klaus von Klitzing.