Fahndung nach der zweiten Erde

Erdähnliche Planeten und Supererden sind Kandidaten, in deren Atmosphären Forscher nach Biomarkern suchen werden. Der Nachweis wird aber sehr schwierig.

Erdähnliche Planeten und Supererden sind Kandidaten, in deren Atmosphären Forscher nach Biomarkern suchen werden. Der Nachweis wird aber sehr schwierig.

Im neuen historischen Rätsel von Physik in unserer Zeit geht es um einen Optikprofessor mit Hang zu Fotografie und Kunst. Auf die Gewinner warten drei Buchpreise.

Die kostenlose App SPARKvue ermöglicht physikalische Experimente. Sie nutzt den im iPhone und iPad befindlichen Beschleunigungssensor.

„Kohlensäure“ lässt nicht nur Champagner prickeln, sondern kann auch Gemüse- oder Kräutersäften mehr Pepp verleihen – dank Thermodynamik.

Unser Sonnensystem befindet sich im Innern einer riesigen Plasmablase. Anders als bislang gedacht, bildet diese am Übergang zum interstellaren Medium keine Stoßfront aus.

Experimente an der GSI in Darmstadt haben erstmals die direkte Messung der Stärke von Schaleneffekten in sehr schweren Atomkernen mit über 100 Protonen ermöglicht.

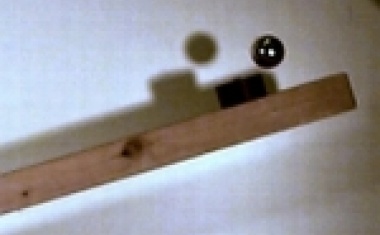

Schneller als der freie Fall. Was auf den ersten Blick paradox erscheint, ist durchaus möglich, wie sich mit Hochgeschwindigkeitsvideos eindrucksvoll belegen lässt.

In einer neuen Reihe stellt Physik in unserer Zeit Apps für Smartphones und Tablet-PCs vor, mit denen man Physik betreiben kann.

In der neuen Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird ein James Bond der Physik gesucht. Zu gewinnen gibt es drei hochwertige Buchpreise.

Die neue Ausgabe von Physik in unserer Zeit hat es in sich: Verbrennung, Entropierad, Heliosphäre und vieles mehr. Und alles zum freien Download.

Weltweit sucht rund ein Dutzend Experimente nach den mutmaßlichen Teilchen der Dunklen Materie. Wie stehen ihre Chancen, sie zu finden?

Eine Studie von Physikern der Universität Heidelberg zeigt, wie der Umstieg auf erneuerbare Energieträger möglich ist.

Im historischen Rätsel der neuen Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird dieses Mal ein Physiker mit Radarkenntnissen gesucht. Verlost werden drei Buchpreise.

Physik in unserer Zeit beteiligt sich an der Initiative Wissenschaft in die Schulen!

Physiker vom Institut Laue-Langevin und der LMU München haben einen unerwartet hohen Brechungsindex bei Silizium gefunden.

Im historischen Rätsel der neuen Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird dieses Mal eine bedeutende Physikerin gesucht, die den Nobelpreis verdient hätte, aber nie bekommen hat. Verlost werden drei Buchpreise.

Hochgeschwindigkeits-Aufnahmen ermöglichen physikalische Analysen eines Tropfenfalls auf eine Flüssigkeitsoberfläche.

Vor 100 Jahren entdeckte Victor Franz Hess bei einem Ballonaufstieg die Kosmische Strahlung. Im Jahr 1936 ehrte man ihn dafür mit dem Physik-Nobelpreis.

Die Olympischen Spiele werden wieder neue sportliche Rekorde bringen. Was sagt die Physik dazu?

Im historischen Rätsel der neuen Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird dieses Mal ein eigenwilliger Plasmaphysiker gesucht. Verlost werden drei Buchpreise.

Betrachtet man die Erde als thermodynamisches System, so zeigt sich die zentrale Bedeutung des Lebens auf unserem Planeten.

Im historischen Rätsel der jüngsten Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird ein eigenwilliger Pionier im Silicon Valley gesucht. Zu gewinnen gibt es drei wertvolle Buchpreise.

Das dreidimensionale Fernsehen der Zukunft braucht keine Spezialbrille. Wie das funktioniert lesen Sie in der jüngsten Ausgabe von Physik in unserer Zeit.

Vor 150 Jahren kam David Hilbert zur Welt. Der bedeutende Mathematiker bestimmte auch entscheidend die Entwicklung der Physik.

Im historischen Rätsel der März-Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird ein ebenso kreativer wie kurioser Physiker und Eremit gesucht. Zu gewinnen gibt es wertvolle Buchpreise.

Zu den Umweltproblemen auf der Erde gesellt sich ein weiteres Problem hoch über unseren Köpfen: Weltraummüll. Er stellt bereits heute eine Gefahr für Satelliten dar.

Schwingfähige Objekte wie Uhren und Pfeifen, aber auch Hirnströme können sich von selbst synchronisieren. Sie sind Beispiele einer universellen Synchronisation.

Die Zahl neuer, superschwerer Elemente hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sprunghaft erhöht. Derzeit laufen Experimente zur Synthese der Elemente 119 und 120. Damit ist die Insel der Stabilität erreicht.

Das Weltraumexperiment PAMELA fand in der kosmischen Strahlung einen erhöhten Anteil an Positronen, was gegenwärtig sehr kontrovers diskutiert wird. Möglicherweise verstecken sich in den Daten auch Hinweise auf Dunkle Materie.

Die Vierschanzen-Tournee ist gerade beendet, der Skizirkus zieht weiter. Und Physiker fragen sich, welche Größen die Flugweiten beeinflussen.

Spaghetti-Nudeln zerbrechen stets in mehr als zwei Bruchstücke. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen den Vorgang im Detail.

Pünktlich zum 222. Geburtstag erleben die Annalen im Januar nächsten Jahres einen Neuanfang.

Die Verbindung von Quantenoptik mit Mikro- und Nanomechanik in der Quanten-Optomechanik ermöglicht es, die mechanischen Eigenschaften von massiven mechanischen Oszillatoren zu kontrollieren.

Die Meere bieten zahlreiche Energiequellen: Wellen, Meeres- und Gezeitenströmungen, Tidenhub, Salzkonzentrationsgradienten in Mündungsgebieten von Flüssen und Temperaturgradienten zwischen warmem Oberflächen- und kaltem Tiefenwasser.

Mehrere Forschergruppen behaupten, Teilchen der Dunklen Materie nachgewiesen zu haben.