Rekordwert in der Mößbauer-Spektroskopie

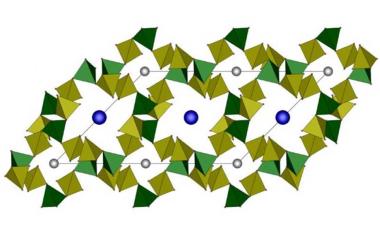

Isomerieverschiebung: Antimon-Borosulfat zeigt extrem schwache Bindung zwischen Metallion und Anion.

Isomerieverschiebung: Antimon-Borosulfat zeigt extrem schwache Bindung zwischen Metallion und Anion.

Forschenden aus Los Angeles, München und Mainz gelingt wichtiger Schritt auf dem Weg zur optischen Kernuhr.

Der Umstieg von Verbrennungsprozessen auf elektrische Energie bringt einen großen Effizienzgewinn mit sich.

Im Rahmen des Forschungsprogramms „Quantensysteme“ fördert der Bund das Projekt SUPERARRAY unter Leitung der TU Darmstadt mit 3,6 Millionen Euro.

Internationalem Team von Astronomen gelingt „Entdeckung des Jahrzehnts“.

Neues Projekt „PicPhotMat“ für die Entwicklung kompakter optischer Computer startet an der Universität Jena.

Ein japanisches Team reduziert die Gesamtdicke von Kondensatorstapeln unter Beibehaltung starker Polarisationseigenschaften.

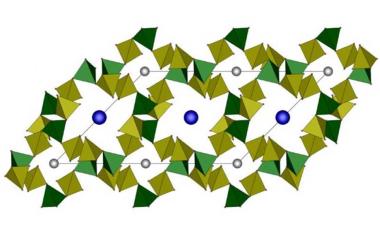

Neues Konzept zur Energieübertragung zwischen Gravitationswellen und Licht könnte Hinweise auf Quanteneigenschaften der Schwerkraft liefern.

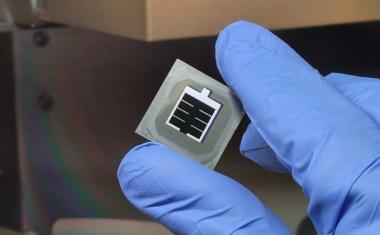

Mit gezieltem Moleküldesign erreichen LMU-Forschende eine Effizienz von 31,4 Prozent bei Perowskit-Silizium-Tandemzellen.

Wie im April 2025 angekündigt übernimmt der Physiker mit Wirkung vom 1. Januar von Stefan Scheiber, der in den Verwaltungsrat wechselt.

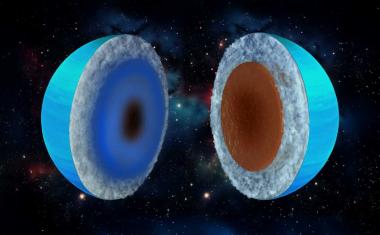

Ein Forschungsteam der Universität Zürich und des NCCR PlanetS stellt das bisherige Verständnis der äußersten Planeten des Sonnensystems in Frage.

Thomas Becher und Gustau Camps-Valls erhalten den mit je 100 000 Euro dotierten Forschungspreis.

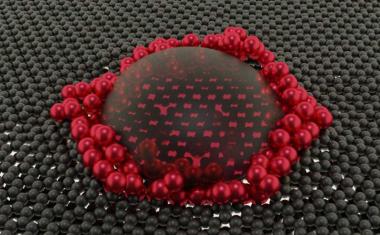

Passend eingezäunt kann ein Material gleichzeitig fest und flüssig sein, beobachten Forschende in Ulm.

Architekturbüro Telluride setzt sich mit seinem Entwurf durch, Baubeginn in Charlottenburg nahe des Landwehrkanals soll 2028 sein.

Farbsupraleitender Zustand ist bei hohen Dichten thermodynamisch bevorzugt.

Forschende des KIT untersuchen störende Quantenübergänge bei Messungen und erarbeiten Strategien zur Fehlervermeidung.

Die Südhimmel-Anlage wird das erste Gammastrahlen-Observatorium sein, das in Chile gebaut entsteht.

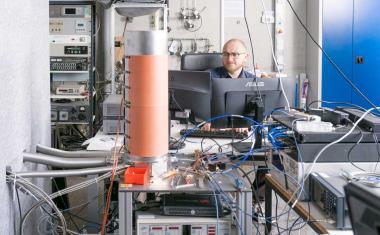

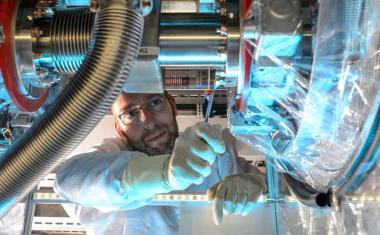

Ein Velocity Map Imaging Spektrometer wurde zur Reduzierung von Hintergrundelektronen aus gestreutem UV-Licht optimiert.

Forschende entdecken neuartigen Quantenzustand an Grenzfläche zwischen zweidimensionalem und organischem Halbleiter.

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.

Ein Team von LMU-Forschenden identifiziert Moleküle als Schalter für nachhaltige lichtgetriebene Technologien.

Österreichisch-italienisches Team befasst sich mit der Verschränkung von Quanten-Vielteilchensystemen und damit, wie sie sich besser beschreiben lässt.

Nichtlineare Mikroskopie mit Infrarotlicht zeigt Bornitrid und kann sogar seine Kristallorientierung darstellen.

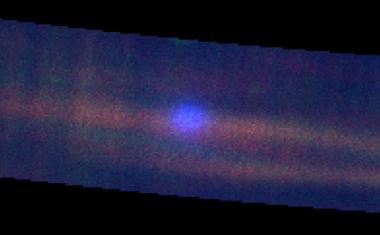

Europa Clipper nimmt Komet 3I/ATLAS „von hinten“ ins Visier seines Ultraviolett-Spektrographen.

Zum Jubiläum des Anwenderzentrums Material- und Umweltforschung der Uni Augsburg haben Physiker mit einem Ionenstrahl die wohl kleinste Weihnachtskrippe in eine hauchdünne Goldschicht gebrannt.

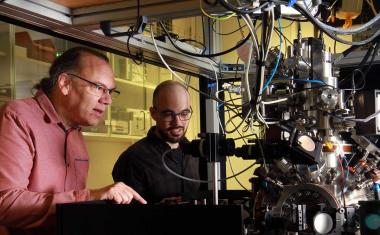

Forschenden vom PSI und dem NIST ist erstmals gelungen, mit industrieller Lasertechnik die magnetischen Eigenschaften von Materialien in zwei Dimensionen kontinuierlich zu variieren.

Der deutsch-amerikanische Physiker tritt das Amt am 12. Januar 2026 an.

Physikkonkret Ausgabe 75 widmet sich dem Physik-Nobelpreis 2025 und ordnet die preisgekrönten Arbeiten in den Kontext des Internationalen Quantenjahres ein.

EURECA wurde Jahrzehnte nach seiner Mission mit Röntgenmethoden untersucht.

Der Elektronenbeschleuniger des European XFEL wird nach langer Verbesserungspause auf –271 Grad abgekühlt.

Vor 150 Jahren wurde Mileva Marić geboren, die erste Frau von Albert Einstein.

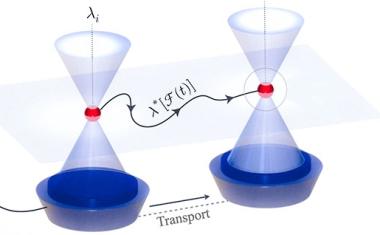

Damit innerhalb von Zellen Nährstoffe optimal transportiert werden können, müssen die winzigen Transporter dort auf die fluktuierende Umgebung reagieren. Modellrechnungen zeigen, wie dies gelingt.

Forschende der RPTU Kaiserslautern-Landau haben eine Quantensimulation des Josephson-Effekts umgesetzt.

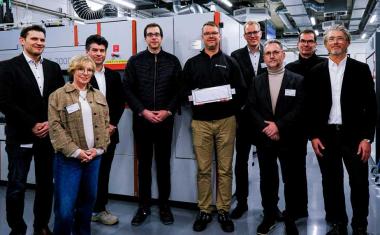

Bundesministerin Dorothee Bär: „Die erste Batteriezelle aus der FFB PreFab markiert einen Meilenstein für Batterien Made in Germany“

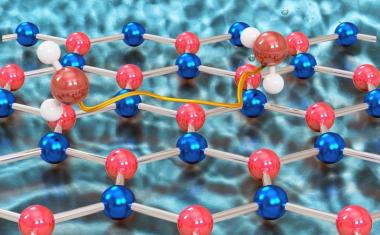

Wassermoleküle laufen statt zu springen: TU Graz und University of Surrey zeigen, wie sich Wasser auf hexagonalem Bornitrid ganz anders bewegt als auf Graphen.